▲ 点击上方关注墙报

我曾撰文说,自中唐以后,金碧山水(后世称青绿山水)就不再是画坛的主流。因此,《千里江山图》不符合时代审美,必是假画无疑。

有的朋友提出,北宋的王诜善作“青绿山水”,并在士人群体中有一定的影响,是否可说明“青绿山水”在宋代虽不繁荣,但也不是道孤势穷,以此证明《千里江山图》不是假画。

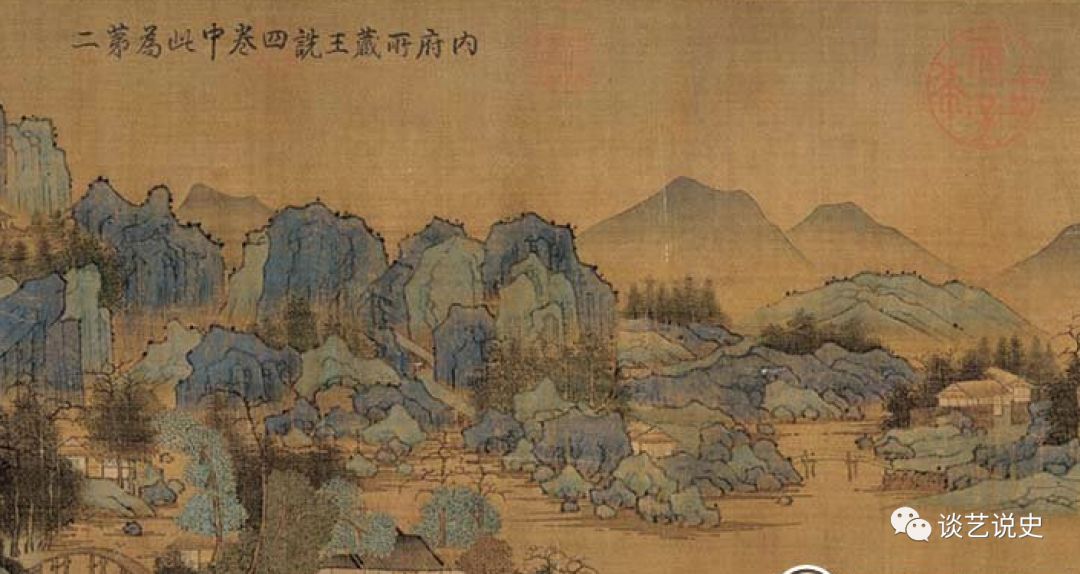

王诜的画,确实可以分成两部分,一是学李成的水墨山水,一是学李思训的青绿设色。《画鉴》中说他“不今不古”,其意大约与我的理解是相似的,即他的画总体上不符合时代审美。

王诜《渔村小雪图》

王诜《渔村小雪图》局部

自哲宗朝,李郭山水便已经失去了画坛主流地位,到了徽宗朝,郭熙的画已经成了宫女们的擦桌布(绢画)。

王诜的画,无论设色还是水墨,基本上都属于“诗意小景”,米芾的《画史》中,也说他学李成,只不过“以金绿为之”,说他的小景“亦墨作平远”,并没有着重提及设色的复古。

王诜的青绿山水

古文运动之前,对于书法是否属于“文”的争论,持观不一,比如著名学者石介就说书法是“微末之事”,文坛祭酒欧阳修在论辩中,也没有能力提高书法的地位,在对书法的认知上,附和了石介的观点,只是强调书写要取法古人,符合规范,不要“特欲与世异而已”。直到苏轼成为文坛祭酒,才把书法、绘画共同列入“文”之一途,并获得了士大夫阶层的广泛共识。但为了区别“画工”,提出了“士夫画”的观念。也就是说,从中国画史的角度看,李思训、李昭道虽擅画,但那时的士大夫并不能援画入“斯文之列”,所以,王诜的再着青绿,同样只是对颜色的一时偏好而已,主要的绘画风格,还是诗意山水。董其昌在鉴定王诜画作的真伪时,不是像普通的鉴定家一样,看墨色、纸张、装裱、题款,而是拿出苏轼的品评诗,看画有无诗意。方法简单粗暴,有诗意即真画,无诗意即伪作。

当然,从画史的角度,遗忘王诜是不应该的。但他的“小青绿”只是北宋画坛上的一朵浪花,连支流都算不上。艺术史就是要梳理脉络,甚至“脉络即一切”。

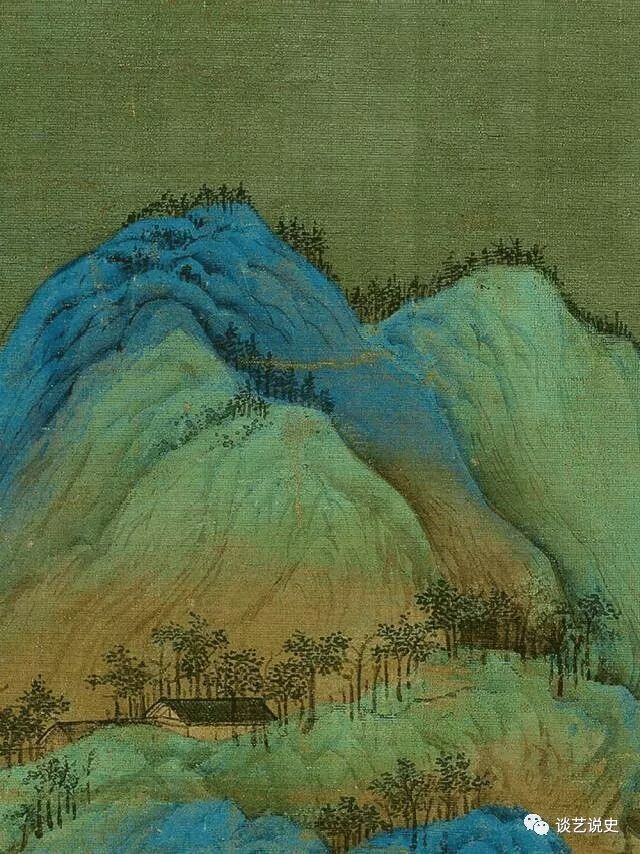

李昭道 《明皇幸蜀图》

关羽夜读《春秋》,儒雅知义的武将形象,是根据宋以后的文化传统建构出来的。宋太祖于966年命令武臣“读书明治道”,968年明确表示“宰相还是要用读书之人”,影响了宋以后的文化传统-----一个深明大义的武将,其对义的理解,并非出于天性,而是对孔孟之道的学习与体味。不谙熟孔孟之道的武将,顶多是个草莽武夫,不值得垂鉴后世。但以忠义之名成为天下典范的关羽,则必须在能够上阵冲杀的同时,谙熟儒家经典,否则就不值得景仰,更不值得享有与神相同的人间祭祀。文化(包括绘画)亦然,画家并不是要把物象画得惟妙惟肖,而是墨色与物象,是否合乎儒家规范,内含人文,足以化成天下。

苏轼说“画欲不似”,其实是说不要沉溺于物象之中,而要把表达“道”,放在首位,画与文(包括书法)是为“道”服务的。1060至1070年间,古文运动已经统治了思想和文化领域,北宋的知识分子处处“以文载道”。

传为李思训《江帆楼阁图》,局部

1070年,王安石变法,直接取消了诗赋科,科举主要考策和论,文章“载道”的功能被进一步强化。文不能“害道”,成了儒家知识分子的共同价值观。也由此可证,昳丽华美、缤纷绚烂的《千里江山图》,已经不符合北宋中晚期的道德与文化要求,不符合时代审美规范,是后世的伪作。

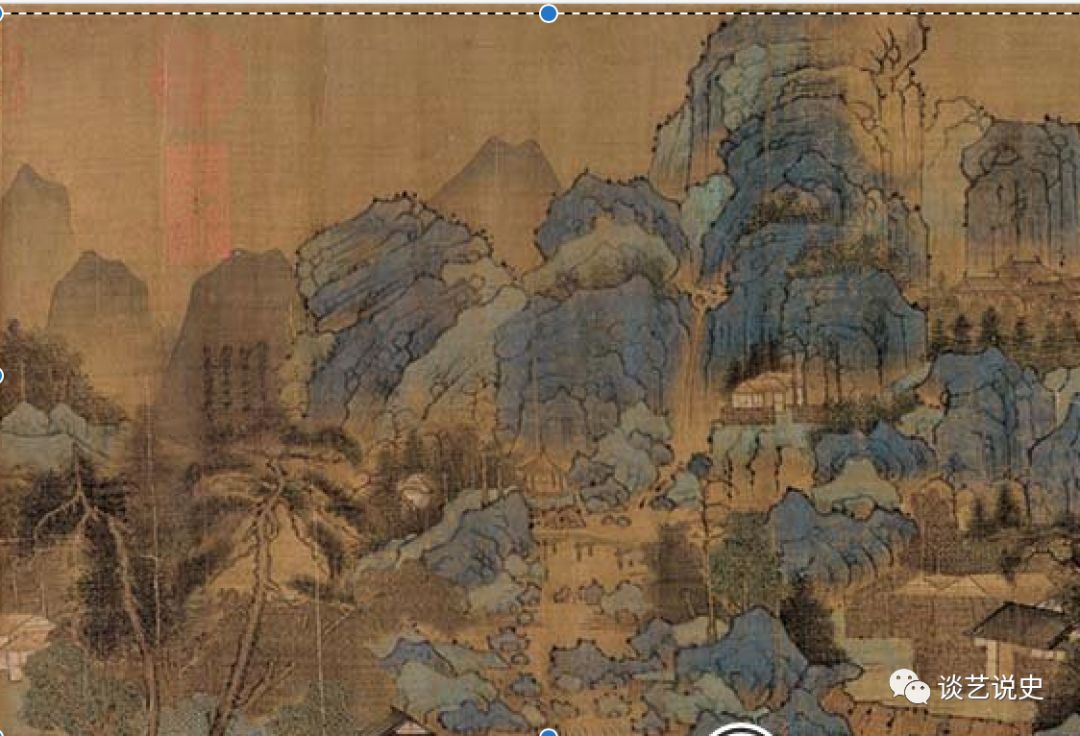

到了南宋,赵伯驹、赵伯骕等人的仿唐人青绿山水,多数仍然属于“诗意小景”,是北宋“诗意水墨”的延续。在南宋初,人们处于文化的失落之中,追寻唐代的华美昳丽,暂时成为部分士人的追求,但很快,深刻的文化反思就开始了,仿唐画风并没有成为主流。部分史家举出“二赵”的例子,来说明青绿山水在宋代仍然有审美市场,希图力证《千里江山图》是真作,也是徒劳的。

《千里江山图》局部

《千里江山图》画作完成的1113年,正是北宋最后的好时光,女真人刚刚起兵反抗契丹,徽宗皇帝在位13年,承平日久,所好不过是古器山石、珍奇字画,而蔡京投其所好,责令朱冲、朱勉父子搜集“花石纲”,九成宫、延福宫、艮岳、华阳宫等也纷纷修建,同时,将文彦博、司马光、苏轼等109人议罪,皇帝亲撰《元佑党籍碑》。就在“王希孟”的湟湟巨作问世的同一个月,耗费巨大的“玉清昭阳宫”建成。按照中国古代政治礼仪,道宫建成,巨画完工,这应该是大宋朝的一件旷古未有的文化盛事,大可以举国欢庆,以证文化自信、道路自信。巨作夺一时风尚,无论皇帝本人还是艺术宰相蔡京,都不会错失这一宣传良机。

“王希孟”的巨作不可谓不“盛”,长大约12米,在当时来看,是史上第一巨画;复古唐代画风,自唐中期渐少共鸣的李思训、李昭道金碧画法,又重见天日;此画为皇帝亲自指导,又适逢神宫落成,党人尽黜,朝堂团结,满目全是皇帝喜欢和拥护新政的人,难道不应该藉此机会,君臣雅集,并责令蔡攸等文豪“作文以记之吗?难道徽宗皇帝辛勤指导画学生“希孟”而产生的伟大文化成果,不值得召集翰林画院的待诏、应奉、画史、入阁们,以及图画院的待诏、候补、艺学、学生们,举行盛大的帝国图画研究会,总结伟大皇帝的艺术教育经验,并传之天下,以利万众景仰、万民学习吗?

然而,没有,全没有。皇帝把如此稀世宝卷悄悄送给宠臣蔡京,而精通书画的宠臣也对皇帝的低调心领神会,拿回家就压了箱底。

《千里江山图》局部

没有任何当朝文士画家看过这幅画,包括蔡京的亲儿子---徽宗朝的“司马光”蔡攸,没有任何当朝文士为此画写过片纸只字,天下人对皇帝的伟大艺术贡献令人难以置信的漠然。《千里江山图》在清初出现之前,也没有进过任何知名收藏家的购藏单、没出现在任何雅集的现场。也就是说,这幅画只有无法证明的出生,没有人看见的成长,却突然在清初出现了,成了一个神仙一样的翩翩公子。

至于平生只有此幅画作,画完此画即死的18岁“天才少年”希孟,完成了这么伟大的作品,为何在史上没有任何记录,翰林画院和图画院的各类人物没有一人提到过他,好像他是单独羁押、与世隔绝却能得到皇帝亲自指点的特殊囚徒,这样诡异的故事,就更用不着辩驳了。

关于元代收藏家溥光和尚与此画的故事,我曾在《北京晚报》上刊发过长篇文章予以说明,在此不多赘述。

【展览推荐】

【长期招聘】

岗位:新媒体实习生、画廊助理