在上一篇《西周三公:太师、太傅、太保》里为了解释“太傅”的起始义,我引用了《夏商周的由来》里的一句话:“由于‘用’的造字义是‘规划农田’,所以经常造成田、周、用混用”。但在这两篇文章里我都没有作进一步的解释:为什么“用”的造字义是“规划农田”,它是否还有别的意义?那我们就来补上这一缺憾。

在《夏商周的由来》里,我详细说明了田和周的造字义(请点击标题查看链接),其中田,是阡陌纵横、整齐划一的一方方农田,见图1。在早期甲骨文里,“田”字的写法并不统一,它的形状可能指的是很具体的一块田地,后来才统一成现在这个样子——口字里一横一竖。

图1 田字的甲骨文

田字固定后,由它作为一个部件造的其他字,都是写成最简单的那个“田”的,比如“男”。

图2 男字的甲骨文

这个“男”由“田”和翻地的“耒”组成,会意在田地里翻耕土地的人,由于重体力活都是成年男性干的,女性主要从事采集、桑蚕、纺织、照顾老人、养育孩子、做饭等,所以这个字便用来专指男性。我在《西周三公:太师、太傅、太保》一文中重点讲的“甫”字后来也用来指成年男性,且还是美称,为什么呢?因为“甫”的甲骨文字形是“田上一棵幼苗”,它的会意之一是“插秧”,40年前我在水稻田里体会过插秧,那确实是个重体力活。因此,在半农耕、半采集的原始社会,插秧和田间管理也是男人的工作,于是,甫就引申为父亲或男子的美称,意思是尽责任的男子。与“甫”几乎同义的另一个字是“父”。我在《汉字探源‖父王与斧钺》一文中曾这样写道:截图里有父字的甲骨文和金文,从金文里更容易看出,“父”像一只手拿着一块打制好的石斧,甲骨文由于是刻刀刻的,那个石斧就线条化了。手拿石斧从事艰苦的野外劳动的男子即为“父”,后来才被引申为“父亲”和男性长辈的统称,如江东父老。好了,上面算是因着“田”字的由头,插个空把男、甫、父三个字集合起来做了个系统说明,以后读古文时就不会在这几个字上犯嘀咕了,比如爵位分公侯伯子男,“男”怎么能成为爵位的名称?周族的祖先之一古公亶父名字里为什么会有个“父”字?

下面我们来说“用”。

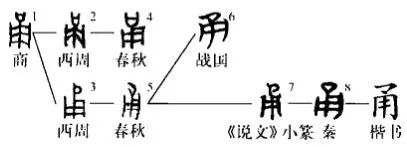

图3 用的字形演变

“用”这个字到底是怎么来的,现代古文字学家们有好几种不同的说法,比如:

①是一片已经有了卜兆裂纹的龟甲、兽骨,即是一片占卜用的甲骨,但已经被钻孔、烧灼过了,上面带着裂纹。②是挖井的示意图,两边是井壁,里面有已挖和未挖的土层,中间一竖是向上提土的绳子。③是一座“大钟”的象形,通“镛”。我估计这个解释是受“南”字的影响,关于“南”字的甲骨文和金文解释,请参考我的《汉字探源‖无问西东?须辨南北!》一文。④是木桶的象形字,你看既有木片,又有桶箍。⑤廖文豪先生的最新解释是,用字的甲骨文金文“表示将大片土地规划为一亩亩的农田”,依据是有许多汉字在演变过程中,其中的构字组件“田”与“用”经常互换,即田与用的字义相同。我采纳的基本上是廖文豪的观点。比如《西周三公:太师、太傅、太保》里提到的“甫”字,其甲骨文里是“田”,金文及以后的字体里是“用”;尃,金文里是“田”,到了小篆改为“用”;傅,战国金文里是“用”,但在秦系简牍里变成了“田”,小篆又变成“用”。

图4 傅的字形演变

还有“周”字,在甲骨文和金文里,都是既用“田”又用“用”,尤其是到了小篆,完全是一个规整的“用”。这里就不上图了,请参看《夏商周的由来》一文。

上面这一段文字,只是从其他相关字对“用”的造字义进行了间接论证,它的本字能看出来这层意思吗?

图5 用字的早期甲骨文

我们反复看看图5,再去对照图1的田的甲骨文,是不是可以这样来理解:“田”是已经完全开垦、整理好的一大片农田,阡陌纵横、整齐划一;而“用”则是一大片荒地刚开始规划、开垦、修建田埂。以第1~3个字为例,整块地已经做了规划,下面一块已经整理好了,人们正在往上继续开垦和整理。所以从甲骨文看,“用”就是正在规划、开垦、修整一大片农田,并引申为农田。别人在把“用”解释为别的意思比如钟、桶等时,常拿“甬”字来作证据。我们就也来看看这个“甬”像个什么。

图6 甬的字形演变

如果采用“用”的引申义——农田,则图6中第1~4个“甬”字上的“口”可理解成农田水利设施——水渠。我小时候在生产队里参加劳动,由于是集体经济,生产队的一块农田一般都几十上百亩,容易且必须在里面修筑灌溉用的水沟/水道。水沟会比地面高出几十厘米以便水能自然流入田里,想浇哪一方地时,就在这块地边的水沟上开个口,浇满水后再把口堵上。浇地都是一方接着一方的,不可能大水漫灌,就像“田”字一样,每方地之间是田埂或水渠。

我以前还讲过一个“庚”字,见《十天干通解(中):戊己庚》,认为“庚”是个双手持杈的象形字,表示在打麦场/晒谷场里对成熟的庄稼进行脱粒、扬场、晒场等。若在“庚”下面加个“用”就变成了“庸”字。

图7 庸的字形演变

您看图7里的庸,在甲骨文里,庚下面还只是“一小块地”,表示是在一小块打麦场/晒谷场里;到了西周金文,扬场晒谷的地方就变成“用”即“田”了,可见西周“井田制”对农业生产的促进。每到秋收,八户农家就共同在大田里腾出一块地方,平整、碾压后作为共用的“场(cháng)”,这个场的面积一定会足够大,因为井田制下,这八家的私田加上中间的公田,一共是九百亩,需要很大的场地来处理秋收的庄稼。

庸,本来是“打场”的人,引申为在田地里劳作的人,土地兼并后,地主老爷们自己不种地就雇庸我们贫下中农来给他种地,我们庸庸碌碌一辈子,度过了平庸的一生,他们还说我们庸俗。不革命行吗?(正文完)

特别荐读:

十二地支通解(五):戌亥若觉得本文有点意思,请在右下角点个“在看”再走哈。更欢迎转发到朋友圈。