九月上旬的某天,HealthyNew同学甩过来一个北大举办的决策与神经经济学博士生研讨会的报名链接,说导师问我参不参加这个。默默一算,上一次出去开会学习还是去年年底去重庆学fMRI那会儿了,今年也该出去见见世面了。

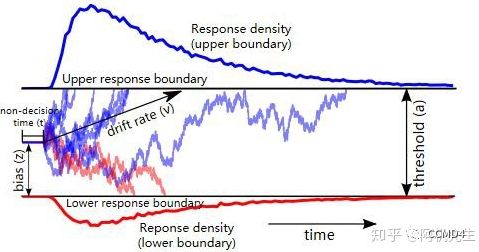

当然,我还有一个更重要的任务,除了去参会之外,还要顺便在北大那边向各种学霸们请教一下DDM(Drift Diffusion Model)的事项,就是下图这个玩意儿,用反应时描述决策过程的。这里不展开介绍,有兴趣的小伙伴直接微信讨论或者看一下这篇文献↓

Ratcliff, R., & McKoon, G. (2008). The diffusion decision model: theory and data for two-choice decision tasks. Neural computation, 20(4), 873-922.

一路报名、投摘要、买机票、订酒店以及准备要请教的问题,十月九日开完组会之后就搭乘飞机前往北京。落地的时候不禁感慨,距离我上一次来北京居然有十二年之久了。当时小学刚毕业的我还是个愣头青,糊里糊涂的跟着学校参加了个在北京举办的什么知识产权竞赛,那时候还太小,没有好好感受北京各种高校的氛围,这次来了一定要好好体验一下。

(看来我从小发际线就高……)

有一说一,我在SZU待的时间太久了,包括我导师在内,院里一半以上老师都没我在心理学院待的时间长(笑),这样的坏处就是学术流动性几乎没有,眼界也狭窄了,发了几篇文章就觉得自己彳亍起来了,不出去挨几顿打真的会膨胀停滞的。

北大心理学院大概是在王克桢楼11-13层,里面又由不同的大佬带领继续分为几个不同的实验室团队,一个实验室团队的十来个博士们在一间办公室里面认认真真做着科研,一副岁月静好的样子,让我想到前两年科技楼1406也是类似这样,后来搬到了理工楼之后因为房间紧张而且学生人多,变成了五十多号人在一个大厅学习的样子……有点像学习型网咖。

我之前和师姐约好了,会议中间休息时去向她请教DDM的问题。DDM这玩意我自己研究了一个半月左右,也有点心得了,但是这个模型应用的并不多,特别是国内,甚至连它的中文名字都是在我师妹的综述上命名的(笑),我也不知道自己摸索的对不对。

师姐很干脆利落的解决了我的疑问,并且在讨论的过程中,我能感受到师姐对这个模型以及相关方法的理解比我深得多,一看就是有认真去研究过整一套方法的(虽然很可能已经不在心理学领域里面了),不像我只是需要用到才去自学23333。

这也可以看出目前SZU还是太年轻,起码博士还不够多,培养力度也没有北大那么硬核,很多时候研究生需要接触一些前沿的东西,但是没什么人能够提供帮助,只能自己去自学去探索,虽然最后或许也能自己搞出来,但是时间花费的就比较多了,还不一定能保证正确。

北大的资源就很丰富了,这么多博士博后研究员,几乎涵盖了心理学各个方面,有不懂的地方直接请教师兄师姐就是了,比你一个人在电脑前苦思冥想十天半个月要好得多。真想在这里把一些前沿的方法技术都学会了再回去啊,可惜经费不允许哈哈哈。

当然,会议本身的质量也很高。我明显能感觉到我们这些水硕和人家的差距其实不一定在技术和方法上,像什么meg,erp,fMRI甚至Computational modelling我们也都会一些,但是人家整体的实验研究从Hypothesis到Discussion部分都逻辑严密,信息完备,相比之下我们就更像是随随便便做研究一样,看到这个题目适合做就拿来试试hhhhh。

顺带一提,北大周晓林老师的原话:

做几乘几的实验(传统意义上的mixed design)是没有前途的!我的博士生必须做数学建模,否则不能毕业!

这也说明了Neuroeconomics将会是心理科学未来的发展趋势。虽然这是周老师要求的北大的博士标准,然鹅……我们硕士答辩的时候周老师会参加,你懂我意思吧(笑)。

我觉得我并不是一个传统意义上爱学习的人,别人都在认真学习的时候我可能还在打游戏撩妹啥的,就连我导师都说过我很多次太过自由,然而在北京这几天里我倒是真正感受到了学习和做科研的乐趣,可能也和北大本身的氛围有关吧哈哈哈。不是我太自由,是SZU太自由了(甩锅!)。

当然啦,难得来北京一趟,朋友还是要见的,无论老朋友新朋友。目前还在北京的老朋友似乎只有我们的鹿鹿教授了,上一次见到鹿鹿教授还是研一开学前那会请他来做实验,之后他就去清华硕博连读了,每次他回家我都刚好在忙实验没约上,第一天会议结束就找他约了个饭。他推荐的榴莲烤肉还是很棒的!

吃完饭在鹿鹿教授的带领下顺便逛了一圈清华,虽然大晚上的啥也没看清哈哈哈。遛弯倒不重要,重要的是两个十几年的老朋友兼科研工作者的交流。我问鹿鹿教授发了多少分的文章了,他说也不多,就一篇十几分的吧。

龟龟,我所有的文章加起来十分都不到,果然心理学是个辣鸡专业(笑)。我得寒假多请鹿鹿教授恰玉米饼,探讨一下跨学科合作的可能性(心理×材料?)。

新朋友呢,就是之前打守望先锋认识的小伙伴了,俩北化高材生呆哥和puli,以及准备考研的丁丁。这其实也是我第一次真正意义上的面基哈哈哈,还好过程不尴尬,大家一起去恰了顿海底捞,然后本来想去网吧打游戏结果他们都没带身份证哈哈哈。最后去逛了逛奥林匹克公园,也挺好的,我上一次去的时候估计还没完全建成呢。

希望下一次在广州可以实现全员面基23333.

(遇事不决海底捞)

由于差旅费有限,两天会议结束后的第三天晚上我们就启程回深了,这次会议除了了解到很多决策与神经经济学的前沿研究之外,还向师兄师姐请教,解决了一些我自学过程中遇到的难题以及下一步的建议等,可以说是收获满满了(而且还没有会务费!)。

此外,相比起具体的学术收获,对我来说更有意义的应该是眼界的开阔。虽然研二下到研三上这段时间,每个月我都觉得自己的科研能力有所提升,同时也不停在混文章,但是比起那些Top实验室的博士们,理论深度上还是差了挺多的,科研道路上不能因为取得一点点成就就自满,时不时进行上行比较,才会发现自己还有很长的路要走鸭。

生命不息,学术不止;科研如风,常伴吾身~