冬树丫

投稿邮箱:602809655@qq.com 微信:DEC602809655

刘楚强

作者:刘楚强,杨家滩人,现工作生活在湘潭。从胜梅桥的孙水,到湘江边的湘潭,初心不改的是对文字的热爱。

推荐阅读|刘楚强的文字 :【1】福莲奶奶的生日 【2】回忆涟源三中晨钟文学社 【3】杨家滩108兄弟故事之|双戟“宪老大”【4】杨家滩108兄弟之“自魁四爷 【5】湘军古道行 【6】新桥之恋 【7】龙舟记忆 【8】日记往事 【9】父子故事 【10】 种在岁月深处的拖拉机 [11] 重阳节 父子情

光远堂和存厚堂相邻,这两座湘军古建筑都坐北朝南,彼此守望了一百六十多年,前有孙水后有青山。

光远堂经历过解放战争时的枪林弹雨,这里一度是聂绍良湘中支队总部,军事色彩更浓。那时候门楣上嵌着红五星,上面有方形机枪眼,进门就是一东一西两碉堡。

我家在存厚堂,但我经常往光远堂跑,打酒呀,碾米呀,打仗呀,都得去那。

01

记得那时候爸喜欢喝酒,晚饭前家里来了客人,他总给我和姐姐五毛钱,“到寒河去打斤酒。”奶奶爸爸把光远堂叫做寒河,他们说光远堂的主人叫周寒河。这是没依据的,光远堂其实是清末中宪大夫刘岳昕的府邸。但老一辈人叫惯了寒河,他们总是说:“到寒河坪里看木脑壳戏去”“摆了十多桌酒,就摆在寒河坪里,快去”“寒河的神章老人过世了,今晚唱夜歌子去,应该陪他一夜”。

打酒时天色已晚,我和姐结伴,一路向东。我拿着邵阳大曲空透明瓶子,我们穿过黑弄子,走出存厚堂东边的脚门,上塘基,绕过一畦菜土和我家牛栏。再下青石台阶,经脚门,进入光远堂最后那进房子的重檐下,又下十余级青石台阶,走八九步青苔石板路到永和叔家打酒。

我喜欢闻他家满屋的酒香,有一种慢时光的温婉。永和叔的堂客叫初蓉婶。她很有生意头脑:煮酒,出租碗筷,放塘养鱼,天天有钱进。

村里红白喜事,酒席十几桌,哪里有这么多碗筷汤匙呢?搭个信过去,永和叔夫妇一人一担挑过来。

五六岁的小孩和妈妈一起吃酒席,他乖乖的把碗里的饭吃干净,碗底刻了三个黑字,不认识,指给妈妈,“永和记”,妈妈一字一顿,“明年送到洄水学校读书,老师会教识字”。

除了赚租金,永和叔夫妇承包了涟源三中校门旁一口三四亩大的惜后塘来养鱼。夏日下午最热的时节,永和叔和儿子军泡在孙水河里扯“丝”(河藻),扯一把放到充气的汽车轮内胆上,积满一担再拖到岸边,塞进箢箕里。运气好时,河藻里还能捉到几尾黄鸭叫,晚餐加个菜。

扯丝不难,但挑丝难,湿漉漉的,死沉死沉,永和叔挑着走,一路沥水。一担有两百多斤,二十分钟才能走到惜后塘,丢进竹竿围成的喂鱼区。他点一支烟,坐到扁担上,看到一尾尾草鱼就看到了希望。

初蓉婶会煮米酒、谷酒、玉米酒、高粱酒、冬酒、甜酒。她用的酒曲就是白色的饼药丸子,都是在后山采的草药捣碎后制作的,没有加化学糖化酶,喝了不上头,全村人都到她手里打酒。打酒也能打出故事,请看客记住话头。文章末尾再来讲这个打酒故事。

02

我家的粮仓就在初蓉婶煮酒的甑屋隔壁,这栋青砖房格外结实,有十一间并排的房子共垛,立在三米高的石梗上,是光远堂附属的碉楼,防御外来侵犯的。像一面巨大的盾牌。

隔一段时间,妈妈就到粮仓边来挑谷去碾米,妈妈先掂起脚尖开拳头大的挂锁。因为仓中有我家和吉姑爷家一年的粮,非常重要。开了锁,依次从上至下把木板一片片卸下,把谷子铲到篾箩里,上面堆得尖尖的。

满满一担谷有一百六十斤,妈妈是条“老扁担”,她挑着走十五分钟到大抽水机泵房旁去碾米,中途不用歇脚。碾米的人住在泵房旁边这里,他打理一个挂面厂,附带碾米。他一合碾米机的电匣,皮带轮一转,棱形斗里的谷纷纷下落,再出来就是白花花的米,谷壳也打成了糠粉在另一个口子里出来。 03

除了打酒、碾米这些差事我去光远堂外,我打仗也必须去那边。童年时,黑白电视机没普及,我们消磨时间的一个重要游戏是打仗。打仗不是三五个小孩,而是三四十个小孩,大兵团作战,长途奔袭。大家以大屋为单位,我们存厚堂的作一个集团军,和光远堂的搞对抗作战。

他们喊我们叫“大屋边的”,因存厚堂规模较光远堂更大,故得此名。“大屋边的”战士普遍比光远堂杂牌军个头矮,吃败仗是常事。

打仗虽是游戏,但也会流泪。我们的枪最先是铁丝作枪身,叫铁丝枪。利用橡皮弹力,将纸结的子弹射出去,若打中头是很痛的。后来装备水平提高了,叫洋炮子枪。利用橡皮的弹力,扣动扳击时一根铁丝做的顶针猛的插进单车齿轮链做的枪管里,里面是拆开炮竹倒入的火药灰。“嘭!”特响,挺吓人的。 打完仗,天气还好。我们到光远堂最大的厅屋玩。光远堂地势较存厚堂低约一层楼,显得阴冷潮湿。三进的厅屋青瓦间都嵌了明瓦增强采光。太阳光穿过玻璃明瓦直接打在方形地砖上,形成光柱,无数细尘在光影里跳跃。

我们总爱拿小镜子去反射太阳光来晃其他更小的孩子,逗他们去捉这一小团墙上的光亮,等他们快捉到时,立即移到高处。

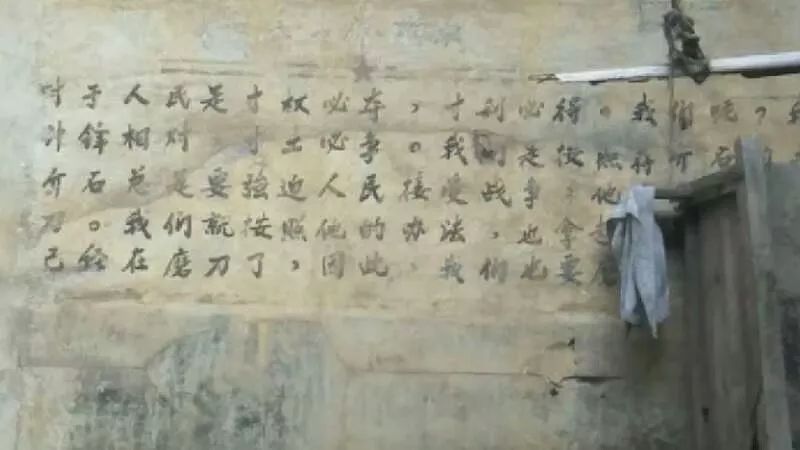

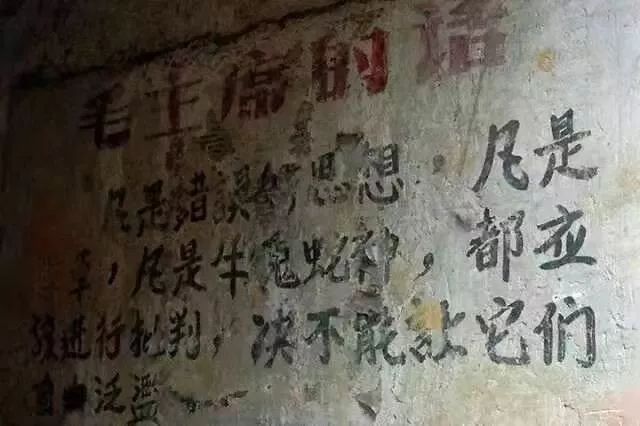

高处暗淡的墙上是毛主席语录:

凡是错误的思想,凡是毒草,凡是牛鬼蛇神,都应该进行批判,决不能让他们自由泛滥。

还有的句子简单明了,斗大的毛笔隶书写在八角门门楣上:

公共食堂万年春。

斑驳的墙由于年代久远,风化蒙尘,石灰层脱落,裸露出土砖,中华土蜂在砖上留下许多巢孔。燕子窝也垒在高处木雕花窗顶部,离得太远,只能用小镜子晃一晃土灰色葫芦形的窝口,小燕子三四只,眼睛还没睁开,谁家新燕琢春泥?

04

太阳落下,该放牛了。我把枪和镜子藏到牛栏楼上的稻草垛里。打开牛栏门,老水牛已经把头伸出来,长颈鹿一样等候多时。缰绳也不用牵,它熟门熟路。绕着光远堂外墙,哒哒哒,走到光远堂正门。那里聚集了很多老住户在闲谈。

牛看到水就一跃而起。一眼大塘正打开凉爽的镜面迎接焦躁的大水牛。老住户们对牛不陌生,但还是纷纷将目光移到塘中一团飞速潾潾移动的水花中,牛在那里的水花正中探着头,身子没在水中,游得飞快。

这些光远堂的老住户有贺姓,聂姓,周姓,曹姓,刘姓,曾姓,邓姓,肖姓等。肖姓人家是我常去的。就是和我家共一个粮仓的吉姑爷家。年三十晚上,他必来我家,给我和姐姐压岁钱。他和我爸年轻时一起拉板车去蓝田卖马铃薯,坐火车去湘潭下摄司卖红薯。多年以来就是风雨同舟的好朋友。

吉姑爷拉得一手好二胡,“小小竹排江中游,巍巍青山两岸走”。他家门口总有一张网,姑爷喜欢到河里捕鱼。房里一股火焙鱼的味道,倍觉温暖亲切。吉姑爷堂客姓刘,我叫满满,满满太瘦了,让人心痛。她无论干什么活都快,我们一家人的毛衣都是她织。而吉姑爷喜欢自编歇后语,非常快活。那时候日子清贫。姑爷满满有一个女儿,两个儿子。他们三姐弟比我和姐都大。“双抢”总来我家田里帮忙。

这一家人温暖了我整个童年。

贺姓人家和吉姑爷家共一个天井。大年初六贺家大儿子结婚。龙灯狮子上门贺喜。耍狮子要两个青年人,钻进狮被里,一头一尾。耍头的一把举起五岁的我,坐到狮子上。维首(领头)老人递给我一个灯笼。离地这么远,我吓得几乎尿裤子。

狮子一路边舞边进了新人洞房,我不知怎么就到了新人床上,红色的缎子被一股好闻的气味。“麒麟送子,恭喜主家早日添丁添贵”,维首打头泡皮(狮灯)的老人赞好话。贺家老人打个拱手,“承您的贵言,一个小红包一点意思”。

第二年老贺家果得一胖小子。

光远堂大厅屋东边住着两户曹姓人家,是两兄弟。大哥有单位,穿白衬衣,骑着二八单车到街上去,很神气,他在白马水库上班,喜欢维修电器,所以堂客生了头一个,是女儿,他让叫收音机,又生一个女儿,叫录音机,又生一个女儿,叫扩音机,第四胎是儿子叫留声机。

他花甲生日之夜,在门口光远堂大坪里放露天电影《开国大典》《烈火金刚》,放映员是杨家滩老街电影院的。

曹家二哥也有单位,涟钢开大货车的,退休后放弃高薪返聘,回来种地喂猪,一种就是十一年。长沙一家报纸有乡土湖南节目,记者采访二哥。当时光远堂已成危房,只剩下他住着不搬。记者把话筒举到他口边,他边挥刀砍红薯藤煮猪食,边接受采访,“大儿子在娄底开预制板厂,接了他娘去住。家里就我一人,我喜欢光远堂,我要老死到这里,城里住不惯,当了大辈子司机,五湖四海跑烦了,只想把日子过慢一点,自在就好”。

那年秋天,曹家二哥在后山桔树间被人发现,已经没了气……

报纸仍旧在村部宣传栏里:他挥着刀,眼睛不看镜头,读报时仿佛听到哚哚哚的砍猪草的声音。

黑白照片没有彩,更添一层悲凉…… 05

第二年夏天一阵暴雨,在漆黑的夜里,光远堂轰然倒下,只剩下大门,因为门是碉堡结构的一部分禁得住狂风暴雨,也是今天去光远堂看到的样子。

光远堂是倒了,但故事还没完。这里就有一个故事尾巴。

话说多年前一个夏天的黄昏,姐姐的闺蜜小艳拿着邵阳大曲空玻璃瓶和五角钱去永和叔家打酒。永和叔的大儿子小军正在淘米煮饭。小艳推开门。四目相对。小军脸一下红了,抱着饭锅就往东边歇房跑。

小艳酒没打到,拎着空瓶经过我家时,把这事当成一笑话讲给姐姐听,两个女孩笑得前俯后仰。原来他们仨是同学。小军特内向,从不和女孩说半句话。其实小艳描述这件事时故意没有交待一个特别的细节。后来小艳学医,谈男朋友,回到存厚堂办婚宴。

这时小军家的新房子也砌到了存厚堂边上。他知道小艳结婚的事后,责怪他妈初蓉婶,“妈妈你这些年怎么不去提亲,小艳要结婚了,我这些年一直在等她啊”。

“你这些年在深圳打工,电话里从没跟我提过大屋里的妹几啊?”初蓉婶大惊。

“崽,只要你提我绝对请媒人公金先生去她家,提上酒和烟,提亲”。

“我以为她一直在等我呢,她看过我——上半身”,快三十岁的小军,还是这样羞涩。城市打工多年,骨子里还是光远堂的人,传统淳朴。

原来,那天黄昏,小军和他爸从孙水河里“扯丝”回来,他爸爸挑着“丝”去惜后塘了。他回来煮饭,天太热,他通身只穿了三角裤,怎么也想不到心仪的女同学这时会推门进来打酒。门开了,小军古铜色的后背像希腊海神把让小艳触电了。海神回过头,四目相对。

小艳赶紧回身,夺门而逃,一路向西,上青苔石板的来时路跑。小军抱着饭锅径直向东。内向的小军心里从此就住了个小艳。小艳对姐姐说这件她觉得好笑的事时,没有说小军没穿衣服,光着上身,只是说,“也是真的巧,每次去都是初蓉婶在家,用小竹斗给我瓶里打酒,今天居然是他在家,害我没打到酒。”