国家级文保单位:戴氏家祠

走进长汀三洲,如同穿越时空隧道,走进一段凝固的时光。

这段时光由若干个不同的时间碎片拼接而成:元代的城墙、明代的祠堂、清代的民居……它们在我眼前交织穿梭,展示今天的三洲古建筑群的风貌。

俄罗斯著名作家果戈里说,“建筑是世界的年鉴,当歌曲和传说都缄默时,只有它还在说话。”在三洲,我们路过的每一栋建筑,都在默默讲述自己的故事

若干年前一次全国文物大普查,专家意外地在长汀县三洲乡发现了宝藏:小小的村庄,竟有那么大规模的古建筑群,而其中能列入文保单位的就有11处。在三洲,每一幢老建筑都有它自己的故事,走进它,细细品读,是一次不错的闲逛。它们如凝固的音符,默默屹立,等待游客到来,好向客人重奏三洲的繁华、辉煌、没落、复兴……

洲,指的是水中陆地。汀江河与南山河在这块盆地中交汇,形成一个丁字形,把陆地分隔成3块,于是,这3块水中陆地就被叫做三洲。

《长汀县志》上说,未有汀州,先有三洲。依着汀江水,三洲早早地形成集镇,并兴旺起来。作为汀南一个重要的码头重镇,在发达的航运推动下,这里一度商贾云集,商旅不绝,“日见船帆不断,夜泊船桅成排”,描述的就是当年的繁华景象。到了明清时期,三洲更成为汀州府三大驿站之一,俨然是汀州水陆交通的枢纽和货物集散中心。

如今,汀江在三洲河段已无当年气势,河床抬升,少水无船,昔日的繁华烟消云散。行走在河边,桥头还有始建于清代的祠堂,供奉的却是海上女神妈祖,小小的三洲乡,这样的妈祖庙有3座,足可见当年航运之发达。

我们从南城门进村,找寻时光的碎片。低矮的土墙就是当年的城门——元末时的遗物。当时,三洲出了一位怀远将军,名叫戴应寿,为了防备贼寇,回乡的将军主持修建了三洲城墙。如今,当年的工程只剩下南城门。门后就是三洲特有的圣帝庙。所谓圣帝庙,是前面供关公,后面奉孔子,文武圣人,和谐相处。庙不大,但香火旺盛。客家人崇文尚武的精神,在一座小庙中找到物化的体现。

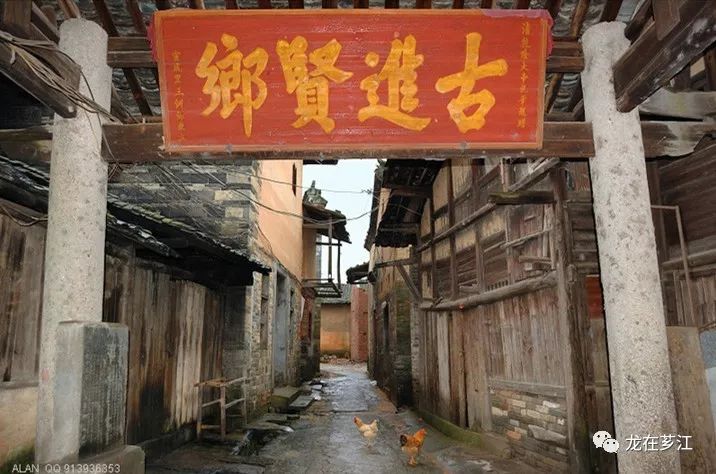

顺着三洲老街行走,会路过四角亭,亭中挂着一块“古进贤乡”的牌匾,牌匾是后人立的,赫然题着乾隆帝的御笔。这是三洲人的骄傲,传说乾隆南巡曾到过三洲,船停码头,乾隆独自上岸游玩,于四角亭歇脚时落下了随身包袱。等回头找寻时,发现包袱还在,而且还有人在边上看守。乾隆感慨此地民风淳朴之余,御笔手书“古进贤乡”四个大字,赠送乡里。今天看来,这个故事的真实性非常可疑,推敲一下,在全国的民间故事中,这位在位时间长达一个甲子的皇帝,堪称是最容易“迷路”的皇帝,而且常常落单。尽管如此,但却不妨碍三洲人继续传说下去,因为他们相信自己的家乡是真真正正的礼义贤乡,不管乾隆是否真的来过。

说到贤乡,总要有些文化色彩。

在长汀流传一个“河田扯直街”的故事,宋朝三洲潘坊人潘仝自幼家贫,貌丑,尝尽世态炎凉,所幸潘仝饱读诗书,励志向上。上京赶考时,乡人嘲讽,你若得中,河田九曲街也会变直。天道酬勤,潘仝终于在淳祐年间得中进士。消息传回故乡,乡人惊惶,赶紧将九曲街修直。不得不承认,这是一则很励志的民间故事。历史上,潘仝确有其人,其坟墓也尚在三洲,故事的细节尚待考证,但从一个方面证明了,读书,在这里是一件很重要的事情。

三洲是一个典型的客家古村落,客家人最终祖宗,不管在哪里,修建得最漂亮的往往是祠堂,三洲也不例外,气势恢宏的明德堂就是例子。客家人也最敬读书人,书院总要比住处好。行走在老街上,我们路过大大小小的古民居,每一处古宅、每一个细节都可以感受到三洲人“耕读传家”的人生哲学。

“聊可自娱”是一幢清代古民居,建造者非官非宦,仅仅是一户殷实人家。但从房子的名字,我们能读到主人豁达的人生态度。在这幢宅子里,每个细节都带给我们惊喜。进门看到的是“高朋满座”,横屋里,门窗上雕刻的不是花花草草,而是一副对联,“宜交尽鸿儒,丰待无白丁”。还有更多的字、词,隐藏雕刻在你偶尔一瞥中,当你发现它们的时候,不由会心一笑。

耕读传家,方可聊可自娱。这在散落于各建筑里的对联中可以找到踪影:“醉歌田舍酒,笑读古人书”“居家惟勤俭,处世在读耕”“精农精工利人利己,炼文炼武兴国兴家”……

炼文炼武兴国兴家,在这样环境熏陶下,近代三洲也走出了不少风云人物。此外,毛泽东、朱德曾在这里设立了“永红乡”,近千名三洲子弟参加工农红军。今天,当年的红军标语、毛泽东旧居、苏维埃旧址也存在于三洲的古建筑群中,闪耀着红色的光芒。