甲骨文研究有两个领域,一个是对字进行释读,即在甲骨文与现代文字之间建立对应,确定甲骨文中的某个字,就是现代文字中的某个字。第二是字源研究,确定甲骨文字形的取象和含义。

甲骨文发现已经120年,对甲骨文的研究也持续的120年,也取得了丰硕的成绩。但是,这些成绩主要集中第一个领域,集中在对甲骨文的释读上。而在第二个领域,在字源研究上,几乎为零,甚至为负。说是零,因为现代人对甲骨文的资源依然是一无所知;说是负,因为现代人对甲骨文字源也的确进行了大量的研究,但全部是“忘文生形”的牵强附会、胡说八道。

为什么在甲骨文研究上,释读研究容易,而字源研究困难?释读工作仅仅是建立从甲骨文到现代文字之间演变的“文字链”。这条“文字链”的建立,是通过从考古资料和文献资料中找出象近字形,而拼接完成的,只需知道字形的相近、相关联,而无需知道字形本身的含义,即无需知道字源。

也就是说,对甲骨文的释读研究,只需要甲骨文业已产生之后的文字演变史,而无需关心甲骨文产生之时,以及之前的历史。只需关心甲骨文产生之后的字形演变,而无需关心甲骨文是如何产生的,无需关心每一个字的造字依据,为每个字形所赋予的内涵。

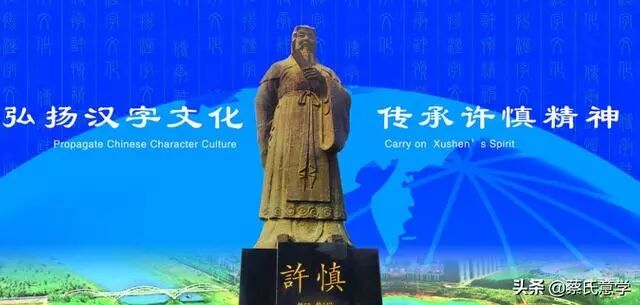

而且,从东汉许慎之后,汉字文字链是完整的,而且在《说文解字》中,许慎还保存了一些之前的古字形。也就是说,汉字文字链的中断,仅仅是从甲骨文到东汉文字之间。建立文字链只需建立到从甲骨文到《说文解字》之间就行了。

通过考古所发现的钟鼎文(金文),以及汉代的简书,再参考《说文解字》等其他文献中所保存的古字形,就可以将从甲骨文到《说文解字》所断裂的文字链修复,从而完成从甲骨文到现代文字之间完整文字链的建立,这样就实现了甲骨文的释读。

也可以说,甲骨文的释读工具,仅仅是技术上的字形演变的考据、考证,并不涉及字形的含义。当然这个工作也是非常艰辛、繁琐繁杂的。因为要处理大量的考古资料和文献资料。120年的甲骨文研究工作,主要是集中在这个方面,其成绩也是在这个方面。

但是,甲骨文字源的研究,从根本上来说,与字形的如何演变无关,与文字链无关,而是关注甲骨文字形的内涵,关注当时的造字师为什么这么设计字形。

因此,大家一定要清楚,在甲骨文研究领域,释读研究与字源研究是两个根本不同领域,释读研究仅仅关注字形的技术上演变,而字源研究则是关注字形的内涵。

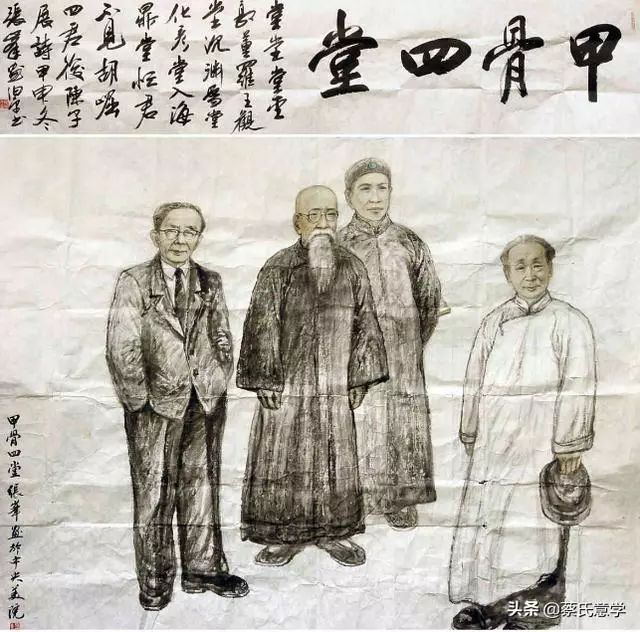

目前甲骨文学者都是释读研究者,而非字源研究者,在释读研究上是内行,但在字源研究上是外行。

也可以这么说,释读研究是研究甲骨文的外在的肉体,字源研究才是研究甲骨文的内在灵魂。目前的甲骨文研究,仅仅停留在释读上,仅仅停留在肉体上,在字源研究上,在灵魂的研究上,依然还是处女地。

应该对甲骨文研究进行方向性的调整,将研究重心从释读上转移到字源上,从外在肉体上,转移到内在灵魂上。这种变化将是革命性的、颠覆性的,因为这涉及到基本理念的变化,涉及到方法范式的变化。

用于释读研究的基本理念、基本假设和方法范式,对于字源研究是不适合的,需要树立新的理念和假设,建立新的方法范式。

在基本假设和方法范式上,最大的问题是西化,以西方对文字、文化和历史态度来对待甲骨文,而没有注意到汉字、中国文化、中国历史是独一无二的,西方的文字、文化和历史,在中国面前是落后的、浅薄的,因此,西方对文字、文化、历史的理解也是肤浅的、幼稚的。

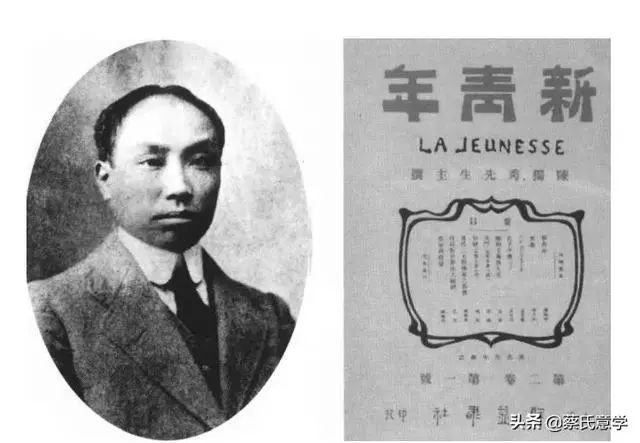

这种甲骨文研究理念和方法上西化,是受“民国文化”、“新文化”影响的产物。甲骨文研究的奠基阶段,也是高潮阶段,就是发生在民国时期、新文化运动时期。但是,民国文化、新文化,其实质是从日本搬运来的“脱亚入欧”文化。

“脱亚入欧”是日本明治维新的基本原则。明治维新与中国的洋务运动同期发生,也是日本对西方列强侵略的反应。“托亚入欧”的实质是“脱中入欧”、“脱儒入西”。当时的日本“思想家”认为,西方文明远比中国文明先进,并且将日本的落后归根于中国儒家文化的影响。于是他们开始彻底否定儒家,否定中国的文化和历史,甚至恶毒攻击。但是,洋务运动的基本原则恰恰与明治维新相反是,是“中体西用”。

甲午战争中北洋舰队惨败,这导致中国对洋务运动的彻底否定,对日本明治维新的彻底肯定,并掀起一股日本热。大批年轻人留学日本,这是近代史上第一次留学热。于是这批留学生将日本的“脱亚入欧”、“脱儒入西”文化“拿来主义”到中国,形成“民国文化”、“新文化”。开始彻底否定儒家,彻底否定中国的文化和历史。

在“民国文化”、“新文化”的影响之下,甲骨文研究就形成两个错误的基本假设。一个是将文字视作表达语言的工具,是语言的符号化、书面化。另一个则是将汉字视作象形文字,其字形来自对具体形象的模拟。

但是,汉字的根本目的并非去表达语言,而是去表达“意”。而且这个“意”并非个人化的意念,而是等同于“义”的共识性的“意”。“义”与“道”同,因此,文字的目的是“文以载道”。

同时,在甲骨文之前,中国早已存在成熟的符号系统,包括八卦符号系统以及契约符号系统。契约符号包括结绳符号和书契符号。甲骨文在造字时,无论是基本理念上,还是字形构造上,都对此前的符号系统进行了继承。尤其是在字形构造上,更是直接对契约符号进行了借用。

一旦将甲骨文错误假定成象形文字,错误地假定成是表达语言的工具,就会对其中所蕴含的“意”、“义”视而不见,就会对其对结绳和书契符号的借用视而不见。

因此,甲骨文研究不仅需要对研究重心进行方向性改变,而且在基本假设和研究方法上,也需要进行范式性地变革。