论官衔,他只做到了七品县令,

论制壶,他也不会。

但他一身才华,设计诸多紫砂壶式,

引领了紫砂文人壶的风潮 ,

成为了紫砂界的不朽传奇。

图文|砂海墨韵

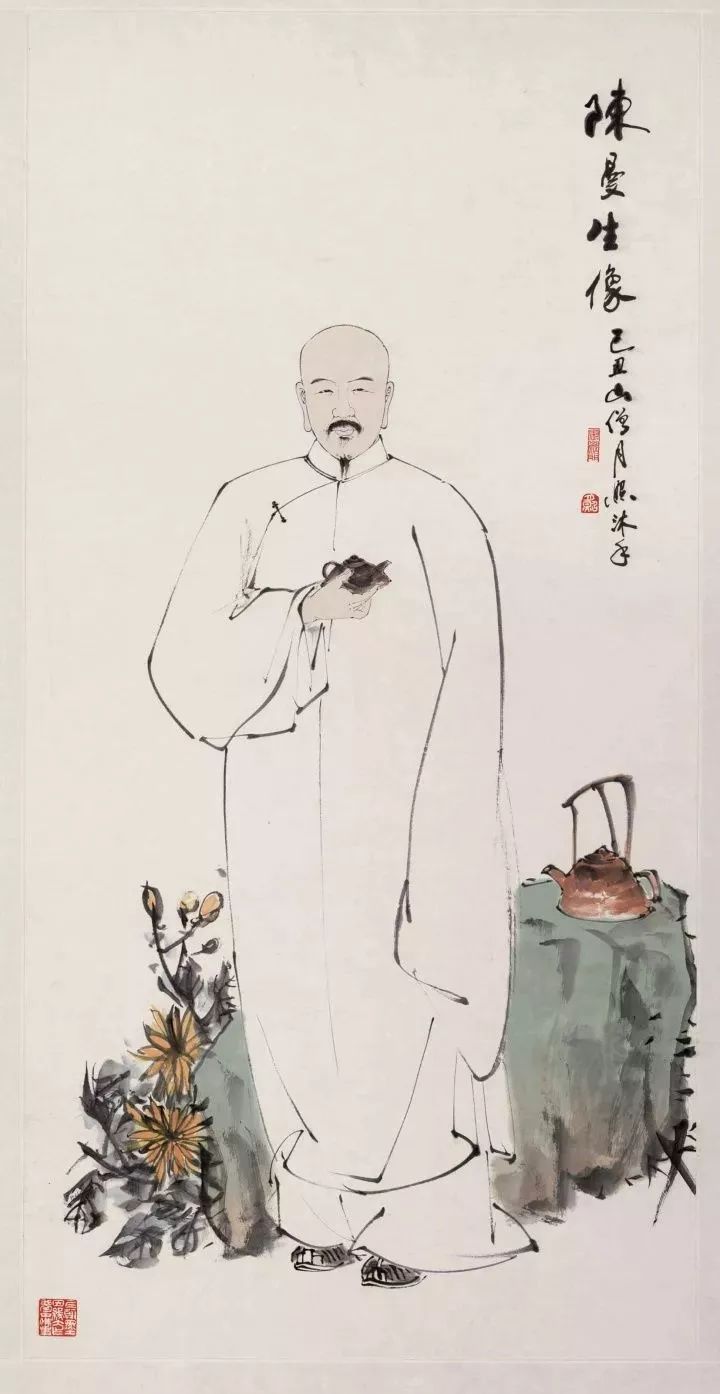

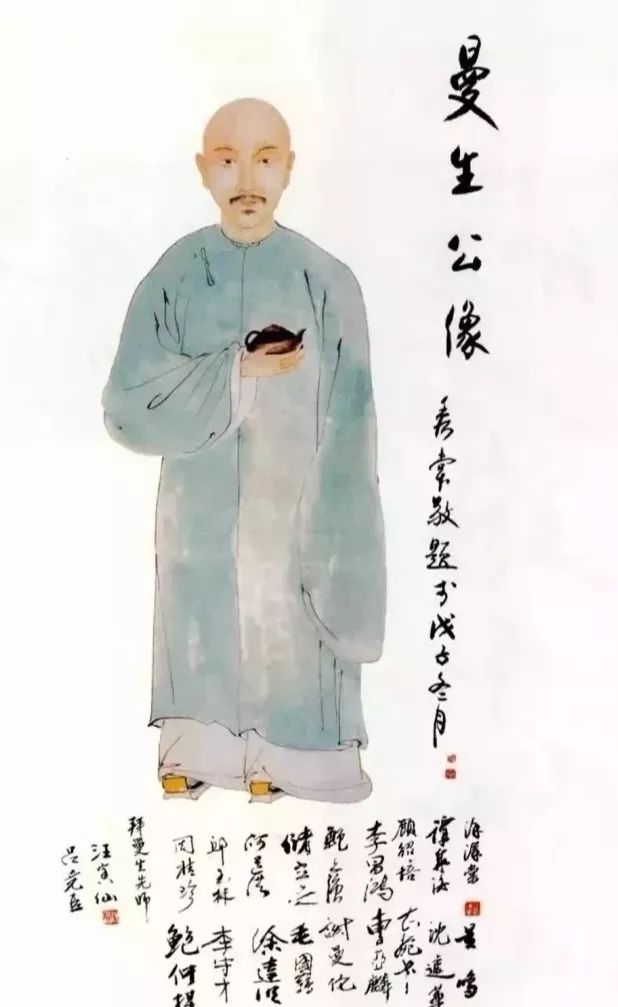

这个人就是清朝文人陈曼生

喜爱紫砂壶的朋友对“曼生十八式”一定有所耳闻。十八在古代是虚数,用来表示数量多的意思,其实曼生壶远远不止十八把。

观其人,知其壶。看完你就知道,为什么人人都喜欢曼生壶。

曼生十八式 复刻

陈曼生其人

(一)

1768年,大清朝乾隆三十三年。这是个平静的年头,人们都沉浸在盛世的靡靡之风中。

就在这一年的浙江钱塘,一户落魄的书香门第里,陈曼生“闪亮登场”了。

然而陈曼生从命运手中,抽到了一手烂牌。他少年丧母,父亲迫于生计,只得远走他乡谋生。

陈曼生和弟弟被送到了江南士族的外家亲戚生活,他们对陈氏兄弟照顾得很好。

舅舅们更是很早就聘请地方名士为塾师,让他们开蒙读书,使他们从小就受到了良好的传统文化教育,还广泛涉猎诗文书画。

“学成文武艺,货与帝王家”,是那个年代学子的终极追求。对于天资聪颖的陈曼生来说,此时的前途,看起来无疑是一片光明的。

那么,从此以后陈曼生就能像小说男主角一样,一路逆袭,走上人生的巅峰吗?

大量的事实证明,命运的上升乃至阶级的跨越,其过程必然是曲折的。

曼生百衲壶 复刻

(二)

漫漫科举路,让很多人留名青史,对更多的人来说却是条“死”路,白头赶考翁,大有人在。

不过,若你真的才学拔群,比起千军万马过独木桥的科举考试,倒是有一条路可以“曲线救国”。

陈曼生绘 夏荷图

那就是copy“诗仙”李白的路线。先去四方游学,拜访先贤,结交同道,搏取江湖文名后,再筑巢引凤,那时入朝当官,就容易多了。

陈曼生走的就是这条路线。

(三)

俗话说,朝中有人好办事。陈曼生虽然家道中落,但他的爷爷却着实有些来头。

曼生的爷爷叫陈士璠,工书法,尤精小行楷,是乾隆朝的名士。

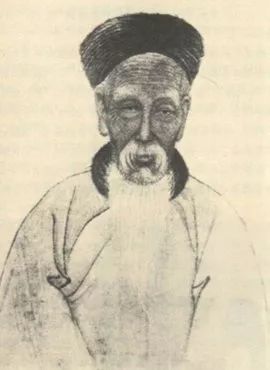

袁枚像

陈曼生知道,爷爷陈继善与乾嘉年间的士林“大神”袁枚是总角之交,两家有着世交之谊。

于是,陈曼生在初出道的头几年游学中,曾经五次去江宁小仓山下的随园,拜访并求教于袁枚。

目的自然是希望袁枚能有所提携。

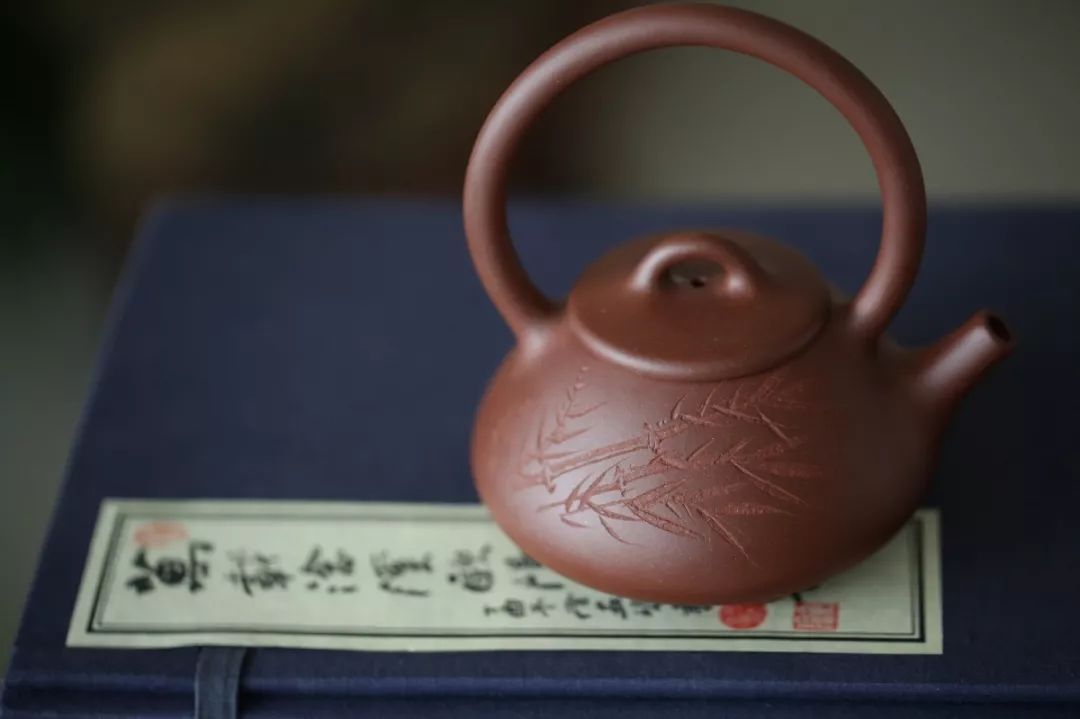

曼生石瓢提梁 复刻

(四)

34岁时,陈曼生终于如愿以偿,受荐参加贡试,得以拔贡,次年又入京应试,又夺一等,被分发广东任候补知县。

拔贡是科举制度中由地方贡入国子监的生员之一种。

每府学二名,州、县学各一名,由各省学政从生员中考选,保送入京,作为拔贡。经过朝考合格,可以充任京官、知县或教职。

很多时候,我们站在命运的转折点,却还以为只是生命中普通的一天 。

这时的陈曼生,心中也是感慨万千,不由得回想起了当年第一次敲响袁府大门时的忐忑,暗自庆幸自己的选择是对的。

正是袁枚的提携,让自己打入了高层次的西湖文化交际圈,因此结识了一班喜欢诗书画印的同道好友。

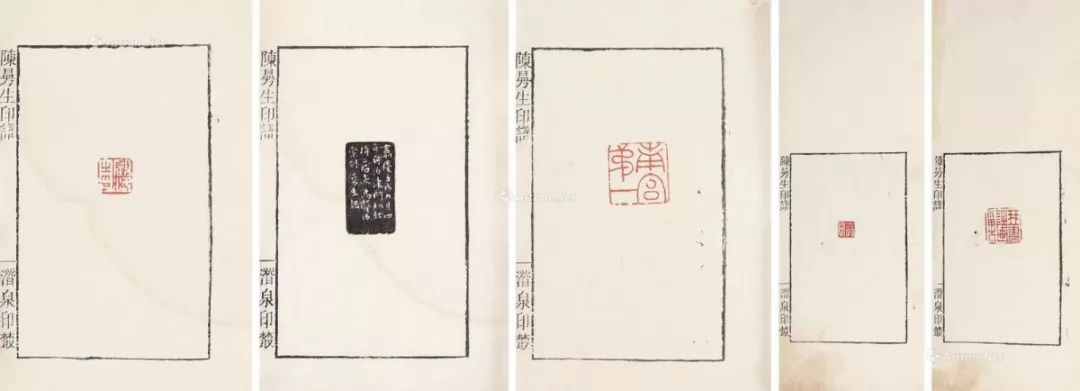

陈曼生 印谱

尤其是是江凤彝、何纪堂这两位挚友,联袂向山东学政的阮元举荐自己,让自己成为阮府幕僚。

这才让自己有了今天成为“备选”官员的资格。心中顿觉,命运还是垂青于我的。

曼生石瓢提梁 复刻

(五)

然而,命运就像大海一样瞬息万变。

每个人都是命运大海中的浮萍,浪来,沉;浪去,浮。

在入京应试的次年,35岁的陈曼生,先是痛失长子陈宝云,再是父亲陈京因病离世,继而后母又撒手人寰。

重孝在身的曼生,与当官的机会失之交臂,空有“候补”资格,却一官难求。

此时的他只觉得上天不仅仅是给他关上了一道门,还要把窗户都堵死。

他痛苦之极,写诗叹息道:“南经岭海北幽并,愁听黄河呜咽声。万里封侯应让尔,可怜骨相是书生。”

他终究是失意的。

曼生匏瓜壶 复刻

(六)

纵然他勤勉好学,纵然他诗文出众,纵然他妙手丹青,纵然他为人诚恳,但他依然只是个落魄文人。

自古以来,入幕之人大都是有正才实干的人。也正是因为腹有才学,所以往往不甘心就这样仰人鼻息地度过一生。

陈曼生当然也不甘心,他的内心的痛苦和郁闷,藏在深夜的每一声叹息与每一个辗转里。

好在,还有茶。

纯香馥郁的茗茶,既解酒困,又醒诗魂。给陈曼生愤懑的内心注入了特别的安慰。

由茶及壶,他自然也爱上了紫砂壶。

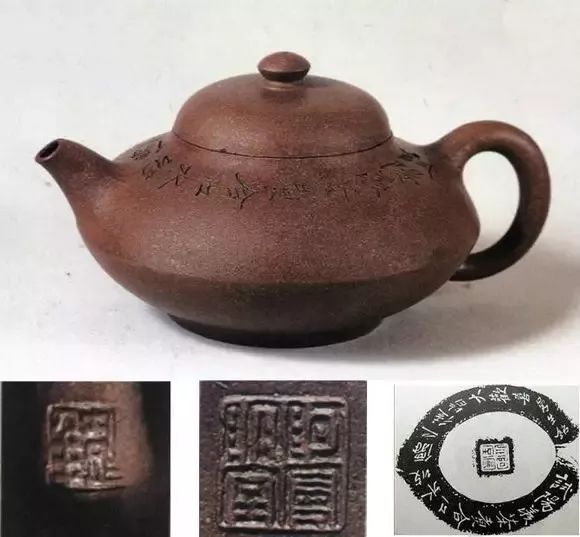

曼生柱础壶 杨彭年制

即使细微如蝴蝶振翅,也能煽动千里之飓风。

此时的曼生绝对不会想到,命运已经替他安排好了另一条路线,日后他会因此爱好,而开创出一代紫砂新风。

真正让他留名千古的,是紫砂。

曼生高井栏 复刻

(七)

后来,在大学士阿桂的孙子那彦成与两江总督铁保的合力举荐下。

陈曼生的“广东候补”资格,终于得以改投江南候补,通过省试后,他当上了赣榆县宰。

及至1811年,陈曼生实补溧阳县令,走马上任时已经44岁了。

多年间郁结在他心中的愤懑,改变了他的性格,也改变了他的人生走向。

陈曼生 扇画

放在今天,40岁正是拼搏的年纪,要知道任正非43岁时才创办了华为。

可古人的40岁,与今人大有不同,要知道写出“落霞与孤鹜齐飞”的王勃,仅活到了26岁。

太晚了!陈曼生的大好时光,全抛在“为他人做嫁衣”的幕府生涯中。

对于仕途,他早已意兴阑珊。

曼生仿古井栏 复刻

(八)

古来,失意的文人一般都会采取两种途径排遣自我,要么是隐居山林,不问世事;要么是豪放豁达,以物寄情。

陈曼生显然是第二种。

他在居所专门僻出一间大房,用于藏壶、赏壶。作为信佛之人,室中还悬挂着巨幅南无阿弥陀佛像。

友人因他既礼佛,也爱壶,便建议取“曼公”与“佛号”的结合之意,把此室取名为“阿曼陀室”。

曼生葫芦壶

这时的紫砂圈,还沉迷于奢华的技法装饰之中,金雕玉饰之风盛行。

他爱喝茶,他更爱紫砂,他已不满足于现有的、庸俗的紫砂之风。

他要寻求突破,他要寻求改变!

曼生葫芦壶 复刻

(九)

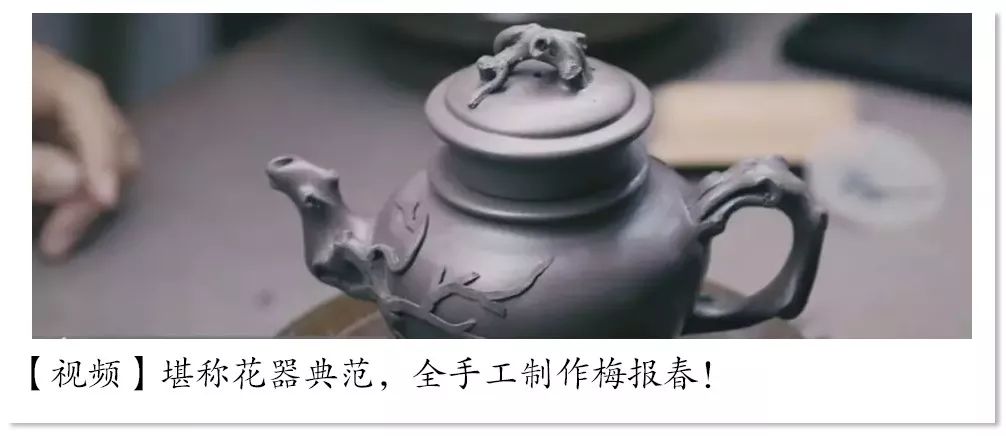

紫砂名匠杨彭年,比陈曼生小20多岁,他与妹妹杨凤年一起,在宜兴以制作紫砂壶为生。

杨彭年制作紫砂壶的手艺,在当时的宜兴首屈一指。

他制成的紫砂壶,气韵非凡,深得文人墨客的喜爱。

曼生却月壶 杨彭年制

陈曼生与杨彭年具体如何结识早已不可考。

或许是一次偶然的宜兴之行,陈曼生结识了宜兴制壶匠人杨彭年。

一个爱壶,一个做壶,两个人一拍即合,为后世开启了“曼生壶”的传奇故事。

曼生笠荫壶 复刻

(十)

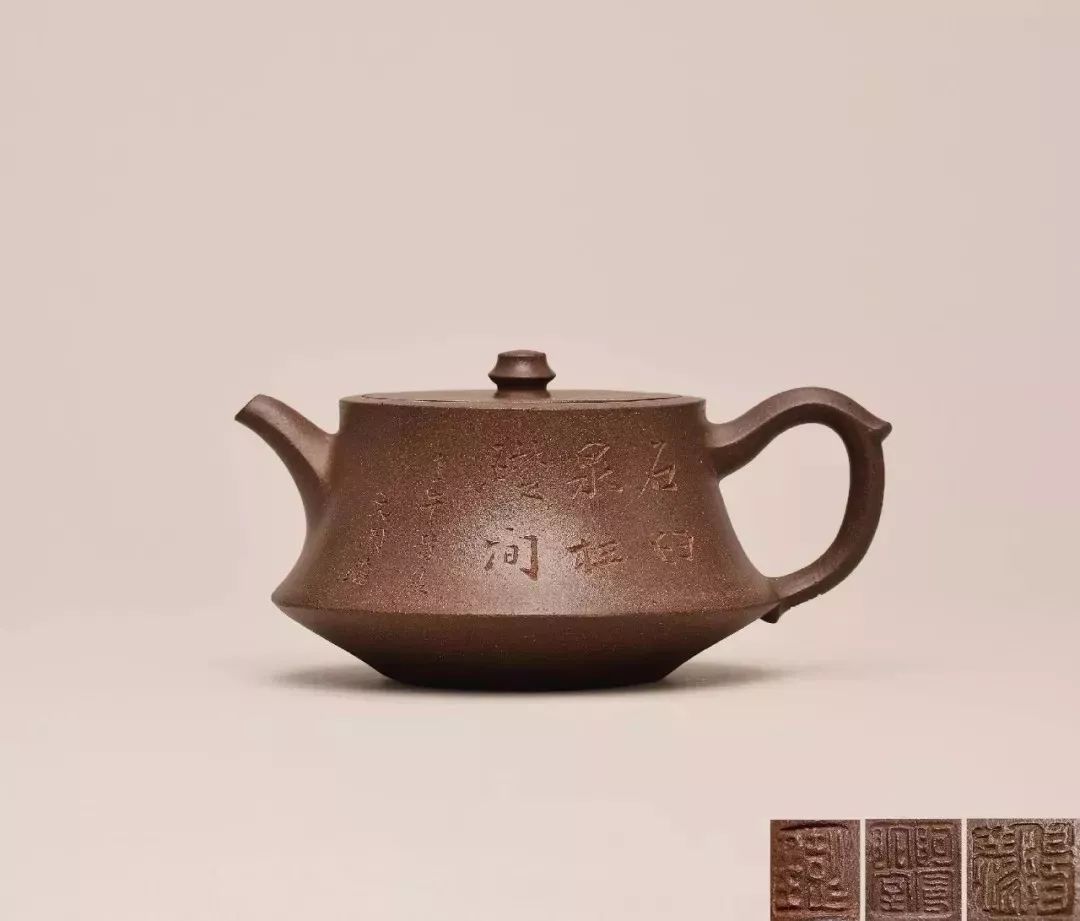

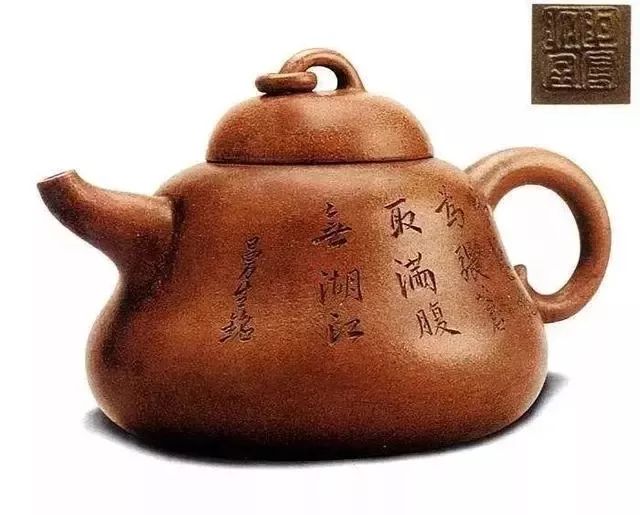

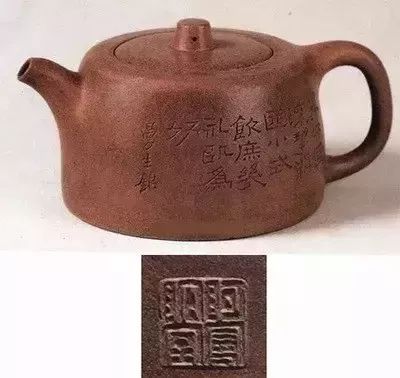

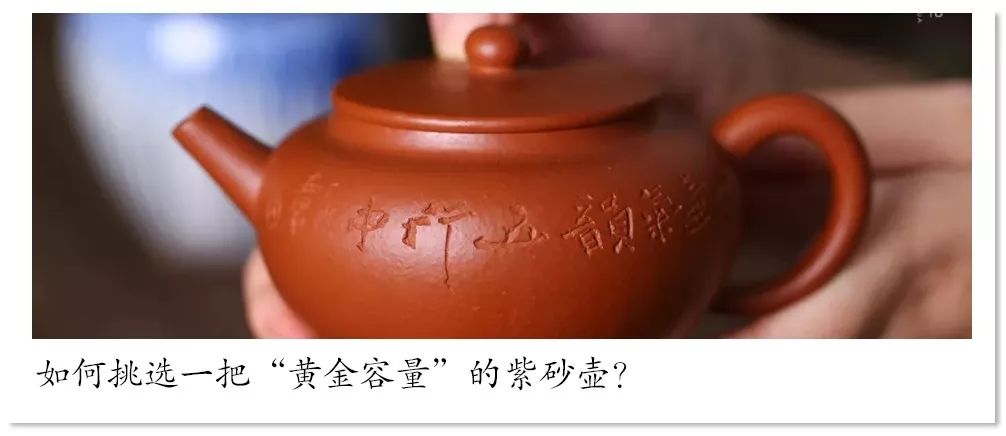

曼生壶以刻绘见长,壶铭以记录茶事活动、心情感想、化用典故为主,简短不赘言。

在那个没有微信朋友圈的时代,紫砂壶就是陈曼生发表心情、语录的载体,曼生壶就是陈曼生的“朋友圈”。

曼生合欢壶

他把心中的郁闷,转化为豁达洒脱的人生态度。

曼生壶铭,总是豪放中带着些许婉约,幽默而富有生活趣味。

后人欣赏“曼生壶”时,无不为壶上的壶铭文字吸引。在某种意义上看,他是说与后世知音听的。

这像极了今天年轻人们说的“佛系生活”。

曼生 周盘壶

(十一)

虽然没有在官场有一番作为,但陈曼生心底的某一处角落,应该始终安放着那个“达则兼济天下”的梦想。

道光二年(1822年),也是陈曼生逝世的那一年。他在一把井栏的壶底刻下“为官心存君国”几个字。

这是他在壶上最后的绝唱。从此,人间没了陈曼生。

曼生井栏壶 杨彭年制

曼生多才多艺,诗词书画、金石篆刻无一不精通。只是他对紫砂壶的巨大贡献犹如一颗璀璨的明珠。

明珠太亮了,于此相较,别的才华就变得黯然。

曼生半月壶 复刻

(十二)

清朝文字狱盛行,及至晚清,国力衰微,文坛肃杀之气尚存。

家国不可轻言歌颂,又不可议论政治,文人大多只能把才情寄托于世间风物。紫砂壶成了很多文人的心头好。

字以壶传,壶随字贵。

曼生之后,由文人参与设计的紫砂壶,被称为文人壶。由此紫砂也从实用器走向了艺术品的殿堂。

曼生半月壶 复刻

倘若世上真的有灵魂,倘若真的存在一个隐秘的地方,住着所有逝去的先人。

这时的陈曼生肯定结识了更多的紫砂名匠,与他们谈壶论道,惺惺相惜。

执壶品茗,回首自己这一生,他又会不会觉得:

此生 , 足矣。

(谨以此文,致敬曼生。)

推荐阅读

玩壶开壶指南

拿壶方式

养壶重点

鉴别泥料真假

一厂老壶

假壶鉴别

壶型全手半手

壶型大全

曼生壶形

点个看,再走吧