清朝因为科举,产生了大量的仕子,以及“荫功世职”制度的存在,所以并不是考上科举了,就有官当的,就算给你分配了职务,也不意味着你就有现职可做。

官员的职位是定额的,这关系到朝廷发放俸禄,那是一个萝卜一个坑。所以就有一大批预备官员等着上岗就业。这批人名义上已经是官员了,但是暂时没有岗位。

所以吏部会按照职位、资格、班次把这些人的名单汇总一下,每个月抽一次签,分发到某个部或某个省,等待委用。到了部里或者省里还得等着现任升职或者死去,才有机会补实缺。这部分人就是传说中的候补人员。

当然由于抽签随机行太大,比如当年于成龙一个山西人,最远就去过北京,结果给人家抽到了广西,补到了罗城那个蛮荒之地。

再比如袁可立的孙子袁赋诚,,补到了云南楚雄府通判,结果碰到了吴三桂叛乱,结果在北京家里候补,等朝廷平了判再入上任,结果没等到那天,病死了。

所以为了避免抽到那些鸟不拉屎的地方,有钱可以花钱指定某个部或者某个省,这样就可以避免被抽到偏远地区或者不满意的地方。

官员候补的时候,是没有俸禄,更没有实权的。这些本质上都是一个预期,在把预期变成现实这个过程中,是有很大风险在的。

当某个实职官员一命呜呼的时候,有陌生人上门吊唁,未及走出灵堂,那笑容便掩饰不住了,这人必是该任的候补官员。

但是也有像袁赋诚那种情况的,熬不到就任,自己就先挂了,那估计在棺材里都能哭得爬起来。

所以这些官员一旦就任,那一定是要找补回此前等待时,所有浪费的时间和经济成本的。时间成本是找不回的,但经济成本那是必然可以找回的。

不过候补官员在清朝的确发挥过反腐的作用。雍正皇帝查官员贪腐,就用过一个狠招。就是查现任官员贪腐的时候,必须带着候补官员,查实一例,候补官员补缺一例。

这就充分调动了这些候补官员的积极性,早知道有些候补官员可是候补了十几年了,每天看着别人坐着自己的位子享福,自己的待遇却跟普通老百姓无异,那是怎样的心情?

所以很多候补官员会主动收集证据,协助朝廷坐实现任官员的贪腐罪行,查办了他,自己就可以直接补缺上任了。

更关键的是,为了避免因为账目不清为前任顶缸,所以他们会重点把账目捋得清清楚楚,这样对朝廷而言,最大限度地挽回了损失。

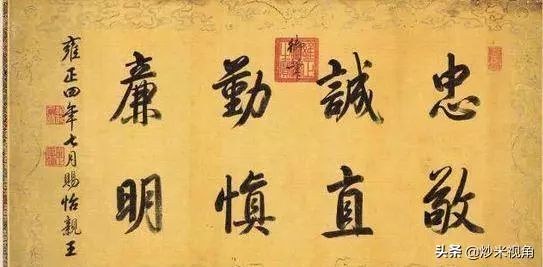

然后在抄家杀头贪腐分子的时候,雍正还命令候补补缺的官员必须到场观刑。实际上这又变成了一场生动的廉政教育。经历过这个场景的官员自然心存敬畏,不敢任意贪腐了。

因为自己一旦贪腐,弄不好下一个候补官员也要这样搞自己了。

可以说雍正这一招一箭三雕。既查出了贪腐,又替朝廷挽回了损失,还培养了一个廉政的继任官员。

这样做但是很可惜,乾隆继位之后,为了名声,就废除了这项措施。没钱的候补官员们就又回到了无限期的等待之中,有钱的酒干脆直接买实缺,一步到位。