作者:齐廉允

来源:《历史学家茶座》总第26辑

1927年,蒋介石画像刊于《时代》杂志封面

腾腾杀气满全球,

力不如人肯且休。

光我神州完我责,

东来志岂在封侯。

1909年,22岁的蒋介石在日本写下了这首豪情满怀的诗。透过有些许杀气的文字,一个热血青年的形象跃然纸上。青年蒋介石身上虽还没有展现出多少后来带给他巨大成功与声誉的才能与素养,但在他早年的经历中也渐渐有了令人称奇的变化。必然,还是偶然?也许切都只不过是后人的猜测,人生只不过是个过程,只有经过了,才能知道结果。

盐商的顽劣儿子

1887年10月31日,浙江奉化溪口镇一户蒋姓盐商家里诞下了一个男婴。这个男孩就是后来长期担任中国党、政、军最高领导人的蒋介石,但他的诞生没有丝毫神异之处,第一声啼哭也并不比别的孩子更加嘹亮。少年时代的经历对他后来的前程缺乏任何预示,不仅未曾显出丝毫领袖才智的天赋禀异,还留下了“无赖”的恶名。看来,“由小看到老”的俗语似乎在蒋介石那儿并不适用。

这个叫“瑞元”的男孩的降临给蒋家带来了欢声笑语,但随着孩子渐渐长大,也添了万千烦恼。这孩子顽劣异常,在他那小脑袋里总藏着稀奇古怪的想法让家人防不胜防。4岁那年的除夕之夜,家人聚在起准备吃年夜饭他也早早爬到椅子上坐等开饭。过了一会,忽然有人发现刚才还生龙活虎的瑞元仰靠椅背,口张着,已人事不省。全家人慌成一团,仔细检视后才发现筷子已插人喉管,请医生取出后,他才逐渐苏醒。闹了这一出,谁还有心思再吃什么年夜饭呢?

中国许多地方有农历正月初一族人到祠堂祭拜祖宗的习俗。蒋家人参拜祖宗后,还可以领取芝麻糖饼,这对懵懂的孩童来说,无疑更有诱惑力。不过糖饼必须按次序领赏,可小瑞元偏要抢先去领,在其他孩子一致反对下,也不得不稍作退让。可他怎能甘心呢?硬抢不行,就故意在泥滩里翻滚一阵,弄得满身是泥,然后往人缝中硬挤,别的孩子只能无奈退让,任他得逞。入私塾后,他的秉性并没有多少改变。有一次,他犯了塾规,老先生举起戒尺,要打他手心,还未打着,他便倒地,边滚边哭,叫嚷:“打伤了,要你赔!”弄得老师哭笑不得,却也束手无策。后来,实在拿他没办法的乡人便在他雅号“瑞元”尾后带上“无赖”二字,“瑞元无赖”慢慢在溪口镇变得无人不知、无人不晓了。

14岁那年,蒋介石结婚了,妻子是比他年长5岁的毛福梅。结婚那天,新郎官一身新衣,迎来送往,倒也有模有样。新娘花轿来到,鞭炮齐鸣,看热闹的孩童和小客人都一窝蜂地抢拾爆竹蒂头,蒋介石见此情景,也跑出去争抢,引来哄堂大笑。奉化向有“新郎拾蒂头,夫妻难到头”的俚语,人们多忌讳此事。当时人可能不会想到,蒋毛的婚姻真的只维持了26年,1927年这段姻缘以毛福梅的被休而终结。

少年时代的蒋介石虽顽劣异常,但在含辛茹苦抚育自己成人的母亲面前,却是至情至性的真男子。母亲卧床数月,他亲侍汤药;母亲亡故,他捶胸顿足,哀哀欲绝,并立下誓言:“无论阴历阳历,凡为母亲忌辰之日,不食荤、不动气、不御色,以为终身自惩自戒,冀减不孝之罪于万一。”为给母亲选择合适的墓地,他数十次亲往白岩山鱼鳞岙考察。安葬母亲后,他又为其修墓立碑,并请孙中山题字“蒋母之墓”,并多次亲临洒扫祭奠。退居台湾后,就把母亲的遗像供奉在居室内,每天“亲沐慈恩”。

“顽劣”与“至孝”如此鲜明地汇聚在一个人身上,那这个人的未来会是什么样子,谁能猜得出、想得到呢?

留学日本的海归

1906年4月,蒋介石第一次东渡日本。这次东来,他怀揣着一个美丽的梦想——希望到日本学习陆军。正是在这个梦想的激励下,他才带着母亲和妻子变卖首饰和家产筹措而来的旅费,来到这个神秘而陌生的国度。但这位立志纵马疆场的年轻人很快遭到意想不到的打击,他根本不能进入任何一家陆军学校学习他向往的军事。因为清日两国政府之间有协议:只有清政府陆军部的保送生,才有资格进日本的军事学校学习。

在无计可施之下,蒋介石在日本滞留了几个月就匆匆回国了。此次留日虽短暂,但他还是收获了一份受用终生的幸运,那就是认识了陈其美。陈其美也于同年来到日本,先后学习警政和军事,很快成为孙中山的得力助手。后来,正是在陈其美的引荐下,蒋介石才认识了孙中山。因此,蒋介石此次赴日虽学军事不成,却机缘巧合结识了陈其美。得失之间,让人如何度衡呢?

这次没有结果的东瀛之行并没有扑灭青年蒋介石狂热内心的火焰,两年后的春天,他再次卷土重来。不过,这次他已是经过考试选拔、由政府资助的公派留学生。蒋介石顺利进入东京振武学校,被编入炮兵班。振武学校是1903年为清朝留学生进入正式军校而设立的预备学校,三年毕业后,分赴日军联队见习一年,然后入日本士官学校等军校。

蒋介石在振武学校所学知识主要分军事学课程和普通学课程两类。军事学总计880学时,日语1734学时,它们占了三年总课程60%的课时量。当时,蒋介石很喜欢自己做饭吃,他每月可以领13元伙食费,当时花4分钱可以美美地吃一顿早餐,花8角钱就能买下一头猪的全部内脏,生活很是宽裕。课余时间,他常读《革命军》、《警世钟》、《猛回头》,书中“只要我人心不死,这中国万无可亡之理”等豪言壮语深深鼓舞着他。

1910年冬,23岁的蒋介石从振武学校毕业后被分配到日本高田野炮兵第十三联队见习。当时的他身高169.4公分,体59.2公斤。实习生是二等兵,生活十分艰苦。蒋介石刚到连队,每天清晨起来除了迅速收拾好自己的服装、被褥外,还要向长官尽“忠诚”,做些打洗脸水和擦皮鞋等低三下四的活儿。至于军事训练,主要是喂马以及替军马“擦热”,促进马在严寒中血液流通。日本军队的伙食堪称粗劣,每人每餐只许吃一碗米饭,每星期要吃几餐麦饭;菜有时是几片咸萝卜,有时是一块咸鱼,只有星期日才能吃到一点豆腐青菜和肉片。

不过,当时的蒋介石似乎并没有意识到生存条件的恶劣和清苦,对起居饮食也并不在意。相反,他持有年轻人固有的热情和为理想奋斗不息的精神动力,积极磨炼自己。大雪纷扬,天寒地冻,蒋介石也像不少日本人那样,用雪擦身和洗冷水澡,经过锻炼,他的身体更加强健了。

在高田兵营生活期间,蒋介石一边专注于“军事训练”,一边关心着国内的局势。国内革命的烈火很快烧到了蒋介石身边,他并没有像后来有些传记作者描写的那样毕业于日本陆军士官学校,他的留学生涯提早结束了。对一个热血青年来说,也许波澜壮阔的战斗生活远比任何士官学校的学历更有诱感力,更令人神往。

新的生活开始了。

大革命的弄潮儿

1911年10月末的一天,正在日本的蒋介石收到了时在上海陈其美催他回国参加革命的紧急电报。但日本军纪很严,任何军人不得擅自离开部队,擅自离队就视同逃亡。几经周折,蒋介石等人才获得了48小时的假限。获假后,他立即乘火车赶赴东京,在同盟会浙江支部领得回国路费,换上日本和服,并将军装和军刀寄回部队,然后登船回国。

抵沪后,他既未回家省亲,也未稍作休息,就被派往杭州,参加光复浙江的战斗。抵达杭州后,蒋介石积极筹划,为起义做了不少工作。11月4日,他率领一支有上百人组成的敢死队,冲锋在最前头,为革命军劈出一条血路,光复了杭州。完成使命后,蒋介石遂即返回上海,出任陈其美沪军第五团团长,隶属黄郛的第二师。从日军炮兵联队的实习生一跃而为革命军的团长,蒋介石可谓平步青云,为人生撞开了希望之门。

历史改变在突然之间。

1912年1月14日凌晨2时,也就是中华民国成立刚刚两周后,蒋介石在上海广慈医院刺杀了革命元勋陶成章,制造了民国成立以来革命阵营内部的第一起暗杀事件。蒋介石枪杀陶成章并非因二人之间有何恩怨和私仇,完全是革命队伍内部不同派系之争导致的恶果。当时,陶成章经常攻击孙中山,并诽谤孙中山贪污巨款;后来,陶成章又与孙中山的心腹、时任沪督的陈其美产生了激烈冲突。与陶成章本无个人仇恨的蒋介石因与陈其美亲密的个人关系和对陈知遇之恩的感激,便策划了这场血案。对于刺陶的影响,蔣介石估计,孙中山之所以长期信任他、重视他,与此不无关系。多年后他在日记中这样写道:“余之诛陶,……然而总理最后信我与重我者,亦未始非由此事而起。”谋杀陶成章之后,蒋介石不得已亡命日本。

在日本躲了几个月,等风声过后,蒋介石才敢返乡闲居,直到1913年6月奉陈其美电召,才去了上海。他到上海之日,正是“二次革命”爆发之时,马上被陈其美派到袁军第九十三团做策反工作,该团的前身便是沪军第五团——蒋介石的老部下。蒋介石说服并亲自率领该团的一个营参加了讨伐袁世凯的战争,配合钮永建部,夹攻上海的军事要地——江南制造局。经过近20天的激战,讨袁军在弹尽粮绝、又无援兵的情况下宣告失败。

这年的10月29日,由张静江做监誓人,蒋介石加入中华革命党。也是在这一年,孙中山第一次单独召见了蒋介石,听取他对时局的看法,这意味着他终于进入了孙中山的个人世界。1914年夏天,蒋介石奉孙中山之命,筹划在上海发动讨袁军事行动。他准备分三路进攻上海,自己亲任第一路司令长官,不幸的是机密泄露,起义指挥机关被破坏,蒋介石也遭到追捕。

随后几年,蒋介石又与陈其美一道组织了多次革命行动,但都因事起仓促或遭人破坏而失败。1916年4月的江阴要塞起义是二人联手进行的最后一次行动。在这次起义中,蒋介石一度占领要塞并促使江阴宣布独立,这招来了北洋军的疯狂反扑。在强敌环伺之下,起义军官变节倒戈,扣留了蒋介石,幸亏有两个士兵作向导,他才侥幸逃出炮台。江阴城区的独立仅仅维持了五天即告失败。

就在这次起义失败后不久,陈其美被张宗昌收买的凶手刺杀,暴尸街头。听说陈其美遇害,蒋介石痛彻心扉,冒着危险亲自把他的遗体载送回家,操办所有丧葬事宜,还在祭陈其美的文章中悲哀泣诉:“自今以往,世将无知我之深、爱我之笃如公者乎!”此情此景,此言此语,怎不让人痛断肝肠。

失去了最大的靠山,蒋介石的未来又在哪里?他自己似乎也有些迷惘。

与自己斗争

年轻的蒋介石曾长期混迹于上海的十里洋场,不仅加入青帮,拜投黄金荣门下;还常常出入妓馆,一度过着花天酒地的放荡生活。但过了而立之年后,蒋介石开始了艰难地蜕变,如果不经历一场震动灵魂的反思与裂变,这个长期沉迷于欲望释放快感的浮浪子如何能有后来的变化呢?年轻的蒋介石除了要与旧时代战斗外,还要时刻与自己斗争。也许这种自我救赎对他一生的影响更大,毕竟蒋介石后来的成就与他自身的性情与修养关系更加密切。

1919年7月24日,在反思此前的个人经历时,蒋介石给自己写下了“荒淫无度,堕事乖方”的八字考语。荒淫确是实情,蒋介石好色,他从21岁起就出入上海的花街柳巷,欠下不少风流债,甚至染上淋病。在1919年10月2日的日记中,他写道:“潜寓季陶处,半避豺狼政府之毒焰,半避卖笑妓女之圈术。”看来,当时不仅北京政府在费尽心力地抓捕作为革命者的蒋介石,青楼情人也在苦苦寻找他这个“负心汉”。

蒋介石虽好色,但又努力戒色,为了控制自己的情欲,他甚至逃到日本。1920年,他就在日记中毫不隐晦地记录下自己“邪心勃发”或“途行顿起邪念”,语中多有自责,“如再不强制,乃与禽兽奚择”。一两年后,终于只是偶有“邪念”闪现,并无越轨行为。近40岁时,蒋介石方能做到“放得下”。1925年11月16日,蒋介石参加为苏联顾问举行的宴会,在一帮外国人面前对自己的好色作了坦率的解剖与批判。

“乖方”是说蒋介石急躁易怒。他喜欢骂人,而且骂得尖酸刻薄,骂宋子文“嚣张跋扈”,骂孔祥熙“无耻之尤”,骂宋美龄“唯女子与小人难养也”,骂孙科为“阿斗”、“总理的不肖子孙”。有时暴躁起来还动手打人,1908年,蒋介石与毛福梅发生口角,竟脚踹已怀孕8个月的妻子腹部,致其流产。1919年10月,蒋介石受到人力车夫侮辱,不觉怒气勃发,挥拳相向,谁知竟不是车夫对手,反挨了一顿老拳。1920年,蒋介石到戴季陶家避难,戴季陶醉酒“以狗牛乱骂”,愤怒的他甚至想与戴季陶拼命。

凡此种种,蒋介石都知道自己不对,事后也多加自责,也试图设法改正。他曾立誓做到“四不”,即“口不骂人,手不打人,言不愤激,气不嚣张”;又下决心做到“四定”,即“体定、心定、气定、神定”;还曾提出“三要”,即“谨言、修容、静坐”,但似乎收效不大。暴躁狠蛮,一直伴随着他,如影随形,成为终身“痼疾”。

蒋介石长期生活在大上海,难免沾上奢侈、挥霍的毛病。1920年岁末,他检点账目,发现全年花费已达七八千元,顿觉惊心,严厉自责:“奢侈无度,游堕日增,而品学一无进步……不可救药矣!”1921年,蒋介石曾希望孙中山能为他报销因葬母欠下的部分债务,提出请求前,他内心斗争激烈,“今日为企图经济,踌躇半日”。1925年4月,他到上海的大新、先施两家百货公司选购物品,自以为“奢侈”,在日记中提醒自己:“逸乐渐生,急宜防虑。”

这种发自内心的反省成效十分显著。在与宋美龄结婚后,除了时常难以控制暴躁易怒的脾气外,蒋介石在修养方面与青年时代已不可同日而语,个人廉洁、朴素方面尤为人称道。从1936年起,他就与烟酒绝缘,平时不喝茶,也不饮咖啡,只喝白开水;早餐多半是一片木瓜、一盘炒蛋、一片烤面包,再加上一杯可可或一碗清汤。他不爱赌博,仅有的娱乐就是散步,每天三次,很有规律。花甲之年后,蒋介石平常多穿长袍马褂,戴室内便帽,也不佩军衔和徽章,像一个慈祥的老书生。

其实,人的一生归根结底还不是和自己斗吗?虽极苦、极寂寞,却是真正让人受益无限,其乐无穷。

“旧青年”的新思想

那是一个能创造奇迹的年代。在修身养性待人接物方面秉持旧派风格的蒋介石在思考中国未来的出路和前途时却处处透着新意,这难道不是奇迹吗?

1919年的某一天,蒋介石偶然发现了一本名为《新青年》的杂志,很快被吸引住了。当时,各种新式刊物如雨后春笋,但他对《新青年》似乎情有独钟,此后的六七年间,他常常手不释卷地阅读着这份杂志。此外,他对北京大学罗家伦等编辑的《新潮》也颇为喜欢。这一时刻,32岁的蒋介石与那些新派人物并无多大差别。

经济问题永远都是社会发展与变革的中心问题,青年蒋介石曾经用相当多的精力钻研过经济学问题、《经济学原论》、《经济学》等书都是他关注的焦点。研究经济学怎可能不研究马克思主义呢?有一段时间,马克思、列宁成了蒋介石书案上的常客。他常看的书包括《马克思学说概要》与《共产党宣言》,并坚持做读书笔记,写出心得体会。1925年末,列宁也被他纳人视野,11月21日,蒋介石曾评价《列宁丛书》,“权力与联合民众为革命之必要……皆经验之谈也”。

在阅读马克思主义著作的过程中,蒋介石自觉不自觉地接受了其中某些观点。1925年12月,他为黄埔军校第三期同学录作序,重点阐述“精神出自物质,宇宙只有一原”,序中有“吾为三民主义而死,亦即为共产主义而死”之句,马列著作对他的影响可见一斑。他研究过俄国的革命史,读《俄国革命史》后,他觉得获益匪浅,直到1931年12月,他还在阅读该书。蒋介石后来虽然反苏反共,但在他的统治术中,仍有不少来自苏俄的东西。

不过,蒋介石明显对马列著作的理解不深刻,对时局的认识也处于混沌状态,对未来的选择更是犹豫。相对清晰的,或许是他对乡村士绅、资本家、军阀、政客——那个时代的剥削阶级的憎恶,而这同样是当时新派人物的共性。他在1919年2月26日的日记中曾说:“吾国绅耆阶级不打破,平民终无享乐利之一日也。”他在上海经营证券交易所,虽属投机,却也目睹了资本家倾轧、垄断的黑幕,从而发出“安得将此种奸商市侩,一扫而空之,以发荣社会经济”的感叹。对于军阀,蒋介石愤怒更甚,曾经杀气腾腾地发誓:“恨手无寸铁,不能杀尽狐媚之政客、议员,以清时局也。

他主张打破家族观念,即便对不怎么了解的工人也怀有一定的同情之心。1921年8月蒋介石在乡监督改建厅屋工程,亲眼目睹了工人的辛劳,并为之感动。他说:“工人何罪,资本家与势力位者不俭约自持,厚酬若辈,必为神人所共怒。不必问近今世界之潮流如何,试问你自己的良心过得去否!”在1925年7月7日向国民党中央军事委员会提出的“革命六大计划”中,蒋介石说“工人为革命中有力之一成分,且对于吾革命前途之难易成败,实有莫大之影响”,他对工人阶级在革命中作用有了比较明确的认识。

同那时的“新青年”一样,蒋介石对民族危机有深深的忧虑,是个民族主义情结很深的人。他热情讴歌五四运动是“中国国民第一次之示威运动,可谓破天荒之壮举”。“五卅运动”后,他悲愤地在日记中写道:“蠢尔英奴,视华人之性命如草芥,肆行芟薙,闻之心肠欲裂,几不知如何为人矣!自有生以来,震悼未有如今日之甚者。”此后,他逐日在提要栏目中书写“仇英”标语近百条,多为“英虏皆可杀”之类。

但历史似乎很少能按照某种既定的模式发展,这让它时时呈现出一种无法言说的美。往“左”走的蒋介石很快开始了“右”转,他最终会走向何方?

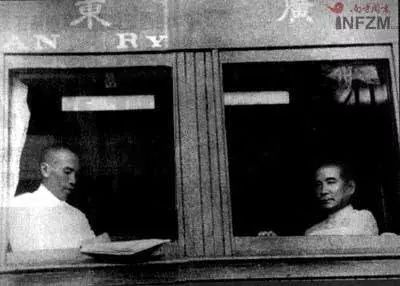

蒋介石与孙中山在广东,火车上的合影

以退为进的权谋家

最初的时候,蒋介石是应陈其美的召唤以留日学生的身份参加辛亥革命的,充其量是个无足轻重的小角色。后来,又是在陈其美的提携下加入同盟会,并获得孙中山的召见。陈其美的猝然离世,不仅让蒋介石突然失去靠山,也让孙中山失去了最得力的助手。孙中山急需寻找新生的革命力量,自然,蒋介石更需要找寻新的依靠。很快,两个彼此需要的人就走到了一起。1917年,听到孙中山在广东发起护法运动的消息,身在上海的蒋介石马上起草《对北军作战计划》寄过去,为革命出谋划策。建议受到孙中山的赞许和重视,很快他被任命为大元帅府参军。

但蒋介石最初追随孙中山的道路并不顺利。在孙中山眼中,蒋介石只不过是个不错的参谋人才,分量还远远不能与陈其美相提并论,孙中山委任给他的,也多为参谋、参军一类不掌握实际权力的职务。蒋介石先后出任孙中山总统府参军、陈炯明的作战科主任、许崇智的参谋长、孙中山大元帅行营参谋长。对蒋介石提出的一些极富远见的建议,孙中山基本上未予采纳。他曾建议彻底消灭桂系军阀,稳定广州革命政府;并提醒孙中山注意陈炯明的野心;1921年,在法定代表人数不足的情况下,他劝阻孙中山不要进行“非常大总统”选举,认为这样既缺乏法律效力,也容易招致阵营的分裂……事实证明,在这些问题上,蒋介石是正确的,但结果却让他大失所望。

蒋介石自感很不如意,况且高傲的他怎会心甘情愿地在别人手下当参谋呢?在给邓铿的私函里他毫不隐晦地宣称自己不愿意“为他人作嫁衣裳”。这时候,蒋介石往往以辞职、不就职或不告而别表达自己的意见,以至于从1918年3月到粤军总司令部任作战科主任至1924年正式出任黄埔军校校长的6年时间里,他至少有14次辞职或者不告而别,在军中累计时间不到2年。美国作家、《蒋介石传》的作者布莱恩·克罗泽总结说,每当形势不能如他所愿时,他就以辞职的方式来以退为进。他多次辞职,试图以此来证明他是不可缺少的,其结果也往往是他一旦复出,职权就会更大。

蒋介石确也因为职务闹过情绪。1919年他就曾为粤军壮大而自己没有升迁心怀不满,一直滞留家乡直到孙中山任命他为粤军第二军总参谋长。不过,其中也不乏性格方面的因素,他常小题大做,在粤军中议事,一旦听到不同意见,就“殊不可耐,含怒出”,很难与人共事。孙中山就曾委婉地批评他“性刚而嫉俗过甚,故常龃龉难合……”,要求其为党负重大责任,降格以求。另外,他自己也缺乏革命热情,如讨逆与北伐,一旦被击溃或面临险境,他总是灰心丧气,最终拂袖而去。蒋介石日后提及这段经历时,通通归结为自己“合则留,不合则去”的处世哲学。

蒋介石虽数次离职出走,但终于没有走上背叛的道路,这也许是孙中山始终没有对他丧失信任的关键原因。对蒋介石来说,他显然更清楚,虽然孙中山没完全重视自己的建议,但离开孙中山他将不名一文。所以,当1922年6月陈炯明公开与孙中山决裂时,接到孙中山急电的蒋介石立刻从上海赶到广州,陪伴孙中山度过了他一生中最难熬的40多个日日夜夜。当时孙中山身边仅有52个卫士和600多警备队员,没有一名高级干部。患难之中,哪怕一个小小的帮助也能让人倍感温暖,加上蒋介石早就建议提防陈炯明,完全可以想象,当再次握住蒋介石的双手时,孙中山是何等心情。

也许自1911年投身革命以来,这一刻——取得孙中山的充分信任对他才是最重要的。这一点,蒋介石心知肚明,他曾向当时的妻子陈洁如透露,“有了孙先生的影响力和关系,我的前途会顺利的”。他飞黄腾达的日子果真来了,此后的国民革命军总司令、国民党主席只不过是他人生逻辑的自然延伸。当然,1925年以后,再也没有出现过蒋介石消极请辞的事情了。

蒋介石的人生道路越来越宽阔了。

结束,不过是新开始

当1925年孙中山在北京逝世时,38岁的蒋介石正意气风发地率领黄埔军校学生东征。美国合众社在1925年3月12日发出的电文中认为,在“共和国之父”孙中山逝世后,国民党领袖的职位将由蒋介石继承。不过蒋介石继承国民党领袖的道路并非一帆风顺,更不那么顺理成章。

在1924年1月召开的国民党“一大”上,孙中山没有指派他为代表,各省党部也没有推选他,国民党党史上这次极其重要的大会,蒋介石连一张入场券都没弄到。这年11月,孙中山启程北上前两天,“令(黄埔)新军改称党军,任蒋中正为军事秘书”,这是孙中山给蒋介石的最后一个职务。从此至去世的4个月时间里,孙中山再未给他任何信函和指令,看来,对孙中山来说,蒋介石还远未重要到不可或缺的地步。

不少人想当然地以为蒋介石是孙中山选定的接班人,蒋介石也常常以“总理唯一的接班人”自居。原因据说是孙中山临终时口中直呼“介石”,情深意切,依依难舍,可惜此说来自蒋介石自己修订的《蒋公介石年谱初稿》,难逃自夸之嫌。据当年寸步不离守在孙中山病榻前的侍卫李荣回忆:“(3月11日)至晚8时30分钟止,(孙)绝终语不及私。12日晨一时,即噤口不能言。4时30分,仅呼‘达龄’的一声,6时30分又呼‘精卫’一声,延至上午9时30分,一代伟人,竟撒手尘寰,魂归天国。”弥留之际的孙中山呼唤了宋庆龄,呼唤了汪精卫,却没有呼唤蒋介石。

在孙中山生命的最后日子,他也许在有意无意地冷落蒋介石,但蒋介石却没有因此而怠慢已逝的孙中山,至少在表面上,蒋介石对他极端尊重,以师尊之礼视之。直到3月21日下午,蒋介石才得知孙中山逝世的消息,他立即在前线阵地率全军遥遥祭拜。30日,他再次在兴宁城设台祭奠,并写有挽联:“主义扬中外,精灵炳日月”,横额为“高明配天,博厚配地”,会上,他发表了深情的演说,尊孙中山为国父。

孙中山逝世带来的领导空缺,蒋介石是重要的候选人,却并非最有力的竞争者。在这年7月1日于广州成立的中华民国国民政府里,所谓“总理唯一的接班人”蒋介石却既不是其中的常务委员会委员,不是国民政府委员,也不是国民党中央执行委员会委员,甚至连候补委员也不是,明显还只是一个没有多大影响的人物。但谁又能想到,仅仅几个月后,蒋介石就迎来了人生道路上第一个灿烂的春天呢?

1925年10月至11月的第二次东征大捷使蒋介石的威名如日中天。率军返归广州途中,男女老幼观者如潮,连道路都堵塞了。至汕头盛况更甚,社会各界列队欢迎,万头攒动。如此风光场面,连孙中山当年也未曾有过。广州的汪精卫、谭延闿、宋子文等人主动联名电贺蒋介石:“我兄建此伟功,承总理未竟之志,成广东统一之局,树国民革命之声威,凡属同志,莫不钦感。”一顶高高的帽子,好不受用。

事情还在起变化。

在3个月之后举行的国民党“二大”上,蒋介石代表军事委员会作了军事报告,报告完毕,全场欢呼起立向他致敬。当天与会代表256人,选举中央执行委员时,有效票总数249张,蒋介石得票248张,以最高票数当选中央执行委员,终于跨进了他梦寐以求的国民党最高权力机关。

国民党“一大”连张入场券都没弄到的蒋介石,个人声名在“二大”达到顶点。当时的广州第一公园大门口出现了一副对联,上联“精卫填海”,下联“介石补天”。人们再也不记得还对什么人有过这种夸赞。

蒋介石的历史,不过才刚刚开始。

▼

▼