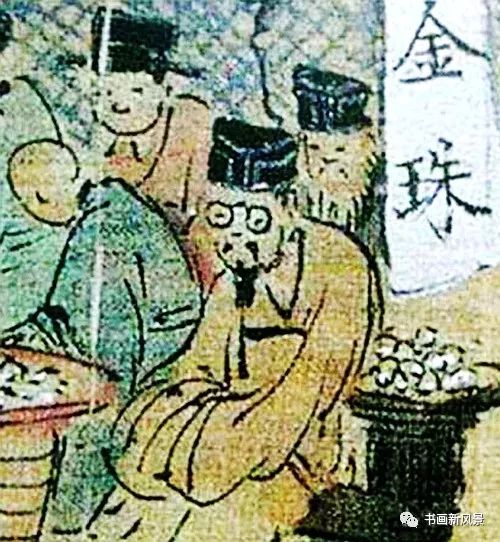

明 仇英 南都繁会图(局部)

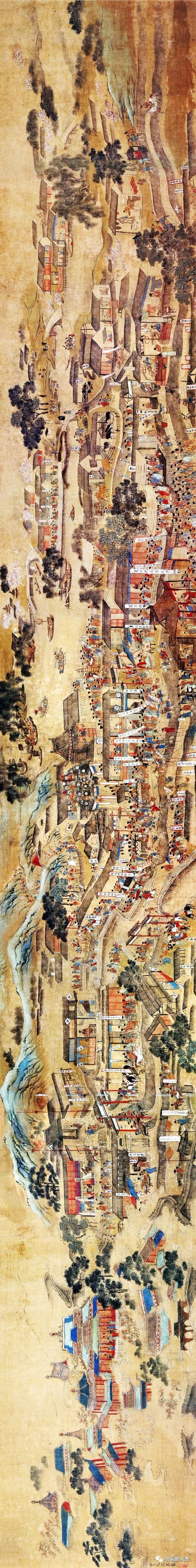

这是明代大画家仇英的作品——《南都繁会图》局部图。整部画卷总长达3.5米,享有“南京的《清明上河图》”之盛誉,反映了明朝旧都南京秦淮河两岸的市井生活。这件作品现藏中国国家博物馆。

下面我们把上面的局部图再放大,看看会发现什么:

明 仇英 南都繁会图(局部)

看到了吧,发现了一个戴眼镜的男人,难道穿越了?《南都繁会图》是大约500年前画出来的,那个时候有眼镜吗?

明 仇英 南都繁会图(局部)

看到戴眼镜的人,好多人第一时间想到的是现代人,将眼镜当作是现代文明的象征,认为古代是不会有眼镜的,特别是五百年前的明朝人更不可能戴眼镜,而事实真的如此吗?

明 仇英 南都繁会图(局部)

南宋的赵希鹄在《洞天清录》中这样记载:“叆叇(ài dài),老人不辨细书,以此掩目则明。”这里说的“叆叇”指的就是老花镜。赵希鹄生活在1170年至1242年之间,这属于13世纪前半叶,而西方关于眼镜的最早记载则是13世纪后半叶。

而到了明朝,眼镜就比较常见了,明朝的文学家田艺蘅在《留青日札》中这样写道:“每看文章,目力昏倦,不辨细节,以此掩目,精神不散,笔画信明。中用绫绢联之,缚于脑后,人皆不识,举以问余。余曰:此叆叇也。”

明 仇英 南都繁会图(局部)

看了这样的记载,我们就明白了,你没有穿越,那时候就有眼镜了!

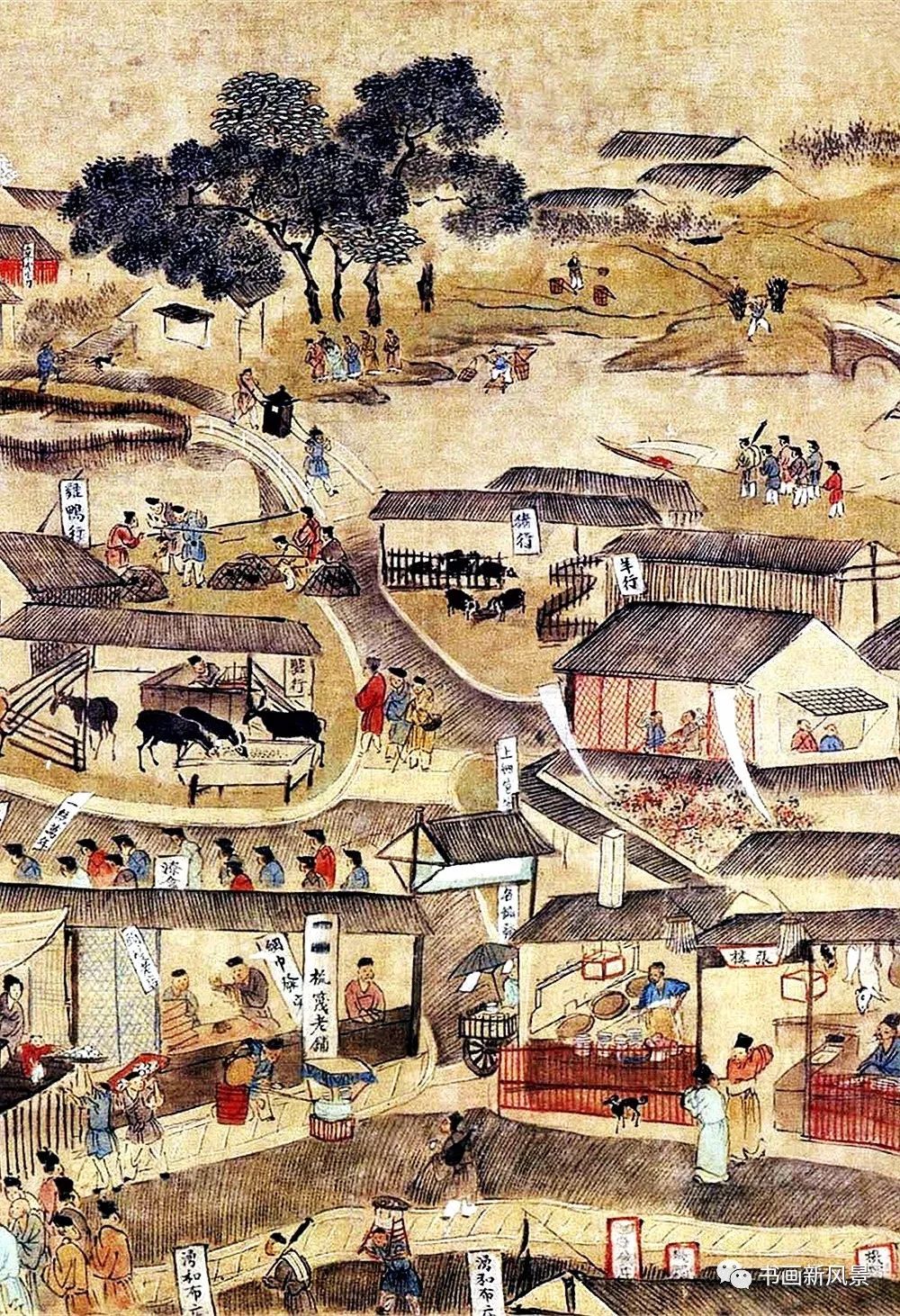

下面请把手机横过来欣赏《南都繁会图》全卷:

《南都繁会图卷》,画面从右至左,由郊区农村田舍始,以城市的南市街和北市街为中心,在明皇宫前结束。画卷街市纵横,店铺林立,车马行人摩肩接踵,标牌广告林林总总。两岸建筑,佛寺、官衙、戏台、民居、牌坊、水榭、城门,层层叠叠;茶庄、金银店、药店、浴室,乃至鸡鸭行、猪行、羊行、粮油谷行,应有尽有。河中运粮船、龙舟、渔船往来穿梭,还有从内秦淮河拐出的唱戏的小船……

长卷共绘有109家商店及招幌匾牌,1000多个职业身份不同的人物,侍卫、戏子、纤夫、邮差、渔夫、商人等“行走”在长卷上,神态丰富,展现出一幅繁华、富庶、热闹的市井生活画面。

声明:版权归属原作者所有,如有侵权,请联系后台处理。