"

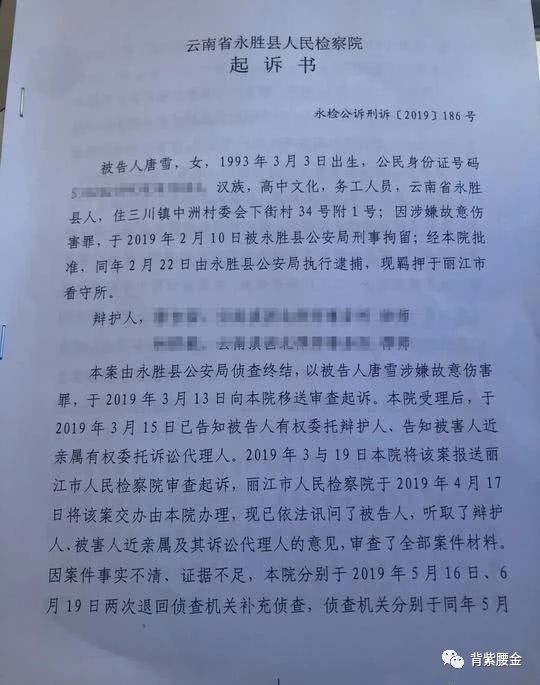

据封面新闻报道,今年2月,云南丽江90后女子唐雪路遇醉酒的李某湘,遭其拦车与辱骂。唐雪和父亲前往理论,三人首次发生扭打。当天晚上,醉酒的李某湘持菜刀砸唐雪家门,随后菜刀被劝阻朋友罗某坤抢走并丢掉。唐雪听到砸门声,拿起一把削皮刀和一把水果刀出门查看情况。两人再次发生打斗。最终,唐雪挥舞水果刀,伤及李某湘右胸部升主动脉,致其抢救无效死亡。8月25日,该案检方起诉书曝光,唐雪被指控犯故意伤害罪。

经由封面新闻报道,该事件在网络和社交媒体平台上引发广泛热议。与以往引发网络舆论高度关注的“反杀”案例一样,“男子持刀砸门被90后女孩反杀”事件的争议仍然围绕女孩的行为是“正当防卫,还是防卫过当”展开。百度贴吧、知乎、新浪微博等媒体平台中大量网友也就此展开了更多的讨论,例如:“正当防卫权到底能不能充分保护被侵害一方?”“遇醉酒男持刀砸门你会怎么办?”

防卫过当是正当防卫制度的重要组成部分,其成立条件同正当防卫的成立条件也紧密相关。然而司法实践中对防卫过当案件的认定却有诸多争论。此类案件虽然不是很多,但往往每一个涉及“正当防卫”认定的案件都能引起学理界和实务界的争论,也正是如此,“男子持刀砸门被90后女孩反杀”才引发巨大争议。

然而,与以往反杀案几乎一边倒的态度有所不同,对于当地检方的起诉意见,该事件中的舆论分歧较大。一方认为唐雪是正当防卫,“半夜持刀砸门,不管是不是醉酒,打死他都算正当防卫”;另一方则认为是防卫过当:“这个不算吧,人家也没进门,完全可以不开门报警来解决问题。”

目前看来,“男子持刀砸门被90后女孩反杀”案件舆论传播仍处于发酵期,舆论与司法的互动过程还处于较为前期的阶段,然而,网络舆论的巨大压力也在此时正在逐渐逼向司法审判机关。

在该事件中,传统媒体封面新闻凭借自身专业的新闻敏感和准确的新闻热点抓取能力对此案进行了首发报道,网络媒体随即开始大量转发,该案迅速扩散;8月26日起,#男子持刀砸门被90后女孩反杀#的话题一度成为百度热搜第一的关键词。

8月26日下午,成都商报社派记者实地采访案发现场以及案件当事人家属、律师,并于8月26日晚间刊发《丽江男子持刀砸门遭90后退伍女兵“反杀”,详细案情披露》的报道。在8月26日晚间21:00,该话题在新浪微博的阅读数达4.3亿,讨论人数为3.6万。

随后,专家学者和网民作为网络公共领域的另外两个主体一起参与话题互动,来自网络上的各种声音开始交织、汇集,留下踪迹;关注案件的网民积极参与到网络媒体和专家学者的讨论中来,并开始“站队”网络上的某些言论,出现了不同说法的支持者队伍,两派分别支持“防卫过当”和“正当防卫”。个人公众号“林孤小姐”认为,即便李某湘的菜刀先被朋友抢走扔掉了,但是一个喝醉了的壮汉,仍然有可能赤手空拳打死一个女子。法律没有“一步到位”的惩处恶人,无辜善良的路人,只会一次又一次的遭到伤害。也正因如此,唐雪的开门迎击,拿刀自卫,因当定性为“一定程度的防卫过当”,而不应该被定性为“故意伤害”。

并就此呼吁,“法律在判定‘正当防卫’的时候,更多的时候需要考虑到案件当中的受害人心理和下意识的本能。” 而网友“谈典看法”看法则有所不同,“认定女孩正当防卫无责,那对整个社会的导向无疑是不利的。在有合法(报警)和更适当的方式(做好防护和呼救)来应对这种风险和攻击的前提下,冒然选择高风险的防卫甚至是私力救济,是不理智也不值得提倡的。综合全案情况来看,女孩的行为还是超过了必要限度,应当承担防卫过当的责任。”

随着更多传统媒体对案件信息持续、深入的挖掘、网络媒体的评论转发,案件细节进入公众视野。8月26日晚间,颇具专业性解读的网络舆论形成,如《新京报》刊发西南政法大学副教授莫一尘观点类文章,认为“法不能向不法让步,对不法侵害该允许正义反击。”莫一尘认为,唐雪有没有必要持刀出门,并不是评价正当防卫限度的标尺,究竟是防卫恰当,还是防卫过当,要通过当时所处环境来判断,而不是事后来求全责备。

值得注意的是,网民、专家、媒体三者密集的配合、互动,网络舆论的巨大压力在此时正在逼向司法审判机关,更有甚者直呼法院要求“于欢无罪释放”。司法机关在进行案件审理时将不得不重视这些意见的合理性。

我国司法案件的审理是司法机关根据现有法律对案件的客观事实进行审理,保证司法独立办案,不受任何外界干扰,并要求法院法官客观公正的进行审判,从专业角度和理性思维做出正确判断。目前司法独立的核心是法官独立,其基本标准是法院审判案件时,只能由法官独立进行。然而,随着媒介形态的改变,传播权力发生调整,社会舆论中心被重构。普通公民在虚拟网络发表的或对或错的言论,可以在短时间内形成巨大的舆论洪波,并对现实的政治、司法以及其他公共事务产生影响甚至转折性改变,这在以前是无法想象的。而如今的社会舆论,正在经历这样一个从虚拟到现实、从精英到平民的时代。

最早死缓改判为死刑的“刘涌案”、二审判决死刑立即执行的“药家鑫案”,到“于欢故意伤害案”的两次审判结果,经历了“无期”转为“五年”的改变,这个转变,也被学界评价为中国司法从“程序正义”到“实体正义”逐步走向成熟。两次审判差距如此之大的量刑结果,舆论起到了举足轻重的作用。

在丽江男子持刀砸门遭90后退伍女兵“反杀”事件中,网络媒体借助传统媒体的权威性放大事件影响,是否会对案件审判结果产生影响目前还不得而知,但是从以往案例来看,通过网络发声的“民意”或多或少地影响着司法审判量刑。

现实中,司法和传媒、舆论存在着冲突。学界代表性观点认为,出现这种情况在很大程度上是因为司法活动与传媒活动存在本质差异。也就是说,媒体新闻报道具有很强的时效性,而司法又有严格的程序性规定。媒体和法院拥有不同的事实认定标准,司法要求客观中立,媒体报道则可能带有倾向性,以此吸引公众眼球博取关注。

由于媒体报道的是检察机关起诉书中查明的事实部分,而不是法院最终判决认定的结果,在法院判决生效前,这些事实都还处在待定状态。期待传统媒体、意见领袖、自媒体、官方部门作为新闻知识生产主体的一部分,通过对法律层面争议点的把握,将法律知识投放于媒介之中,使得社会公众作为“从新闻学习”的主体,能够更理性的思考,实现从新闻中获取知识的过程,并推进媒体报道,公众舆论与司法之间的良性互动。

[1]李一鸣.传媒与司法良性互动的建构思考——以“涞源反杀案”为例[J].青年记者,2019(15):79-80.

[2]曾一果.意识形态的“缝合”:后意识形态社会语境下“昆山反杀案”的批判性思考[J].探索与争鸣,2019(01):76-83+143+145.

[3]韩洋. 从新闻学习:法律争议类事件中的知识传播与效果[D].武汉大学,2018.

[4]张幸. 论社会控制在当代中国女性安全问题上的功能[D].华中师范大学,2017.

[5]陈红,李华.从女性主义的视角重新理解“正当防卫”[J].浙江学刊,2005(04):216-218.